-

2022.03.25アジア地域

2022.03.25アジア地域政策提言ハイライト

世界秩序の不安定化に中長期戦略で挑む

神田玲子

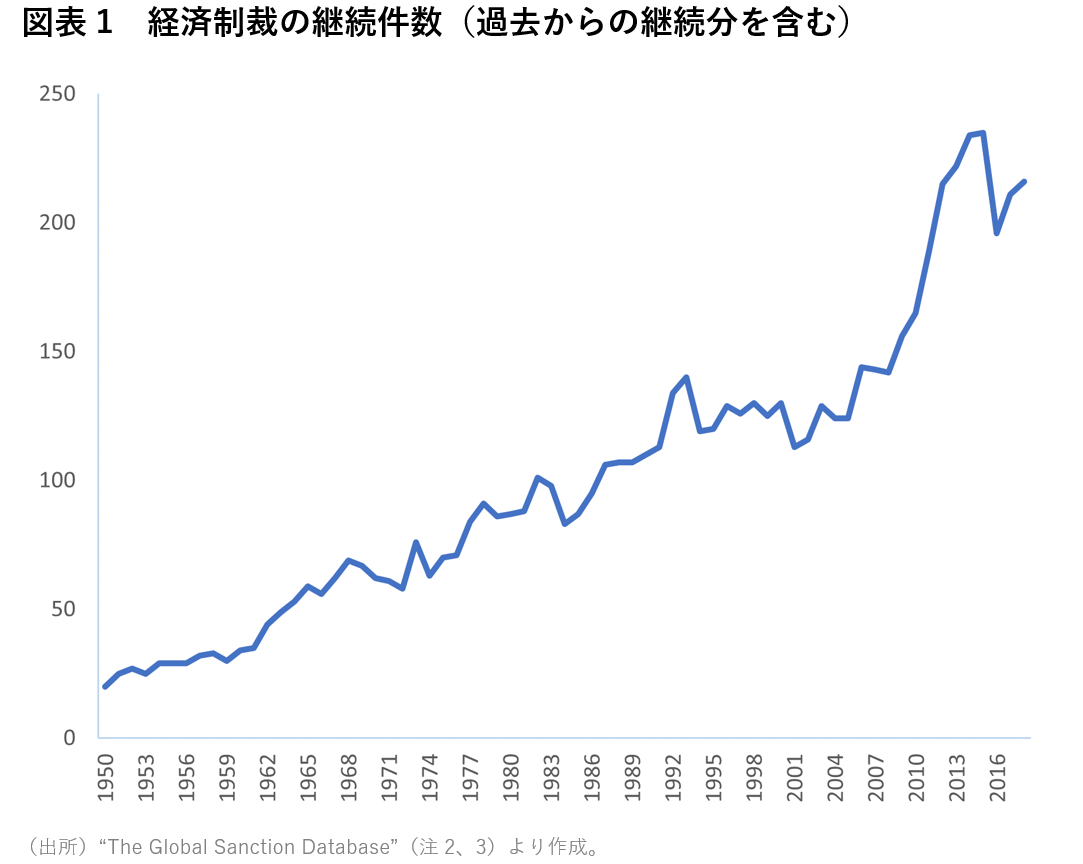

ロシアによるウクライナ侵攻は、アジアにおける台湾問題と見る向きもあります。しかし、中国は経済大国であり、今回のような経済制裁を課すことは不可能です。中長期的な政策が必要となります。まず、日本は欧州との連携を深めるべきであり、また、経済援助は、対象国の目線に立った魅力的なものとすべきです。さらに、日本はアジアにおいてパートナーとしての役割を果たさなければなりません。

FEATURE

ウクライナ侵攻、経済制裁、リベラル・デモクラシー

-

2022.02.24地域経済と市民社会

2022.02.24地域経済と市民社会政策提言ハイライト

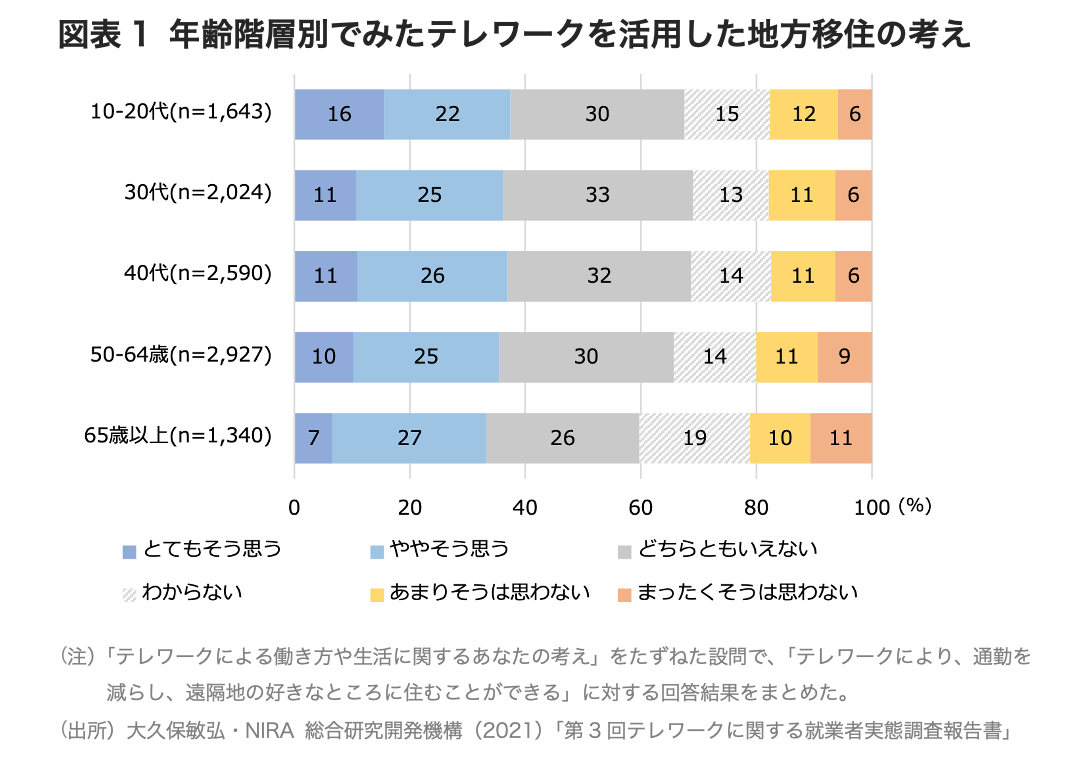

デジタルの力を活かしたボトムアップ型の地域づくり

羽木千晴

「転職なき移住」が注目されています。政府は「デジタル田園都市国家構想」を掲げて、デジタル実装を通じて地方の課題を解決し、経済の活性化を目指します。しかし、地域特有の課題解決にあたっては、市民を含む多様な人びとの意見を取り込むことが不可欠です。例えば、参加型民主主義プラットフォームなどを活用し、オンラインとオフラインでの議論を融合すれば、より幅広い意見を集めることが可能なはずです。市民から行政へ、デジタルの力を活かしたボトムアップ型の地域づくりが求められます。

FEATURE

転職なき移住、参加型民主主義プラットフォーム、ボトムアップ型の地域づくり

-

2022.01.31新型コロナ感染症

2022.01.31新型コロナ感染症政策提言ハイライト

意思決定におけるオープンデータの重要性

関島梢恵

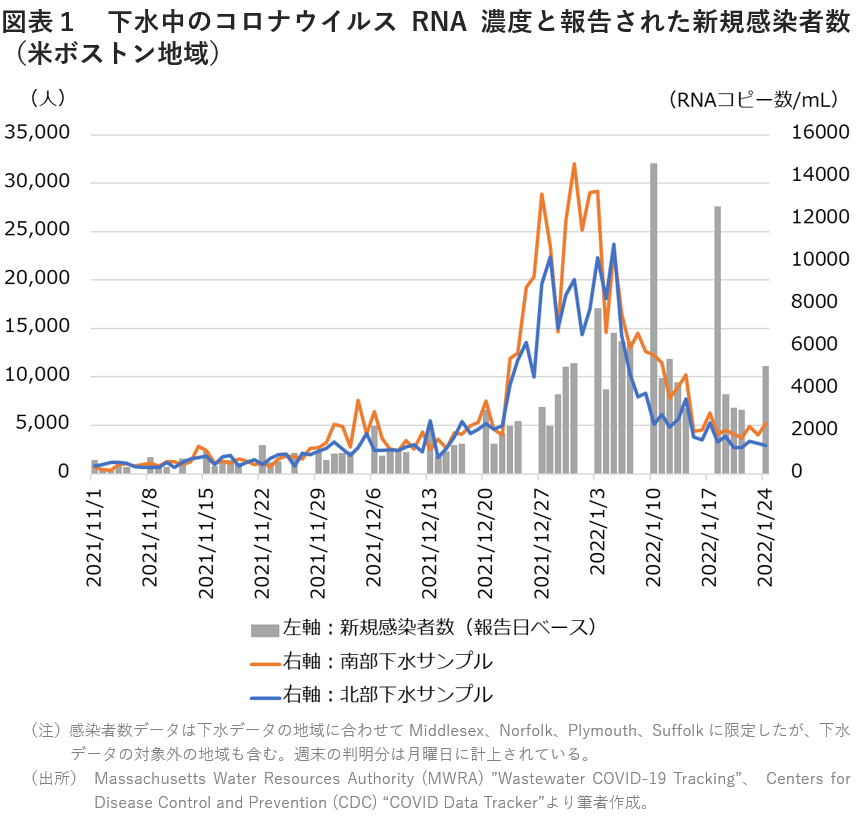

オミクロン株の感染が急拡大しています。ピークアウトはいつか、いつになれば収束するのでしょうか。出口が見えない困難の中、米国等では「下水」検査のオープンデータをもとに市中の感染状況をいち早く予測し、感染局面に応じた意思決定を円滑に行う取り組みが注目されています。新型コロナ対策に限らず、わが国もオープンデータの利活用を推進し、産学官から多くの知見を集約することで、社会に恩恵をもたらす枠組みを構築することが望まれます。

FEATURE

オープンデータ、意思決定

-

2021.12.28新型コロナ感染症

2021.12.28新型コロナ感染症政策提言ハイライト

ワクチン忌避者の目線で、ワクチンへの信頼の向上を目指す

井上敦

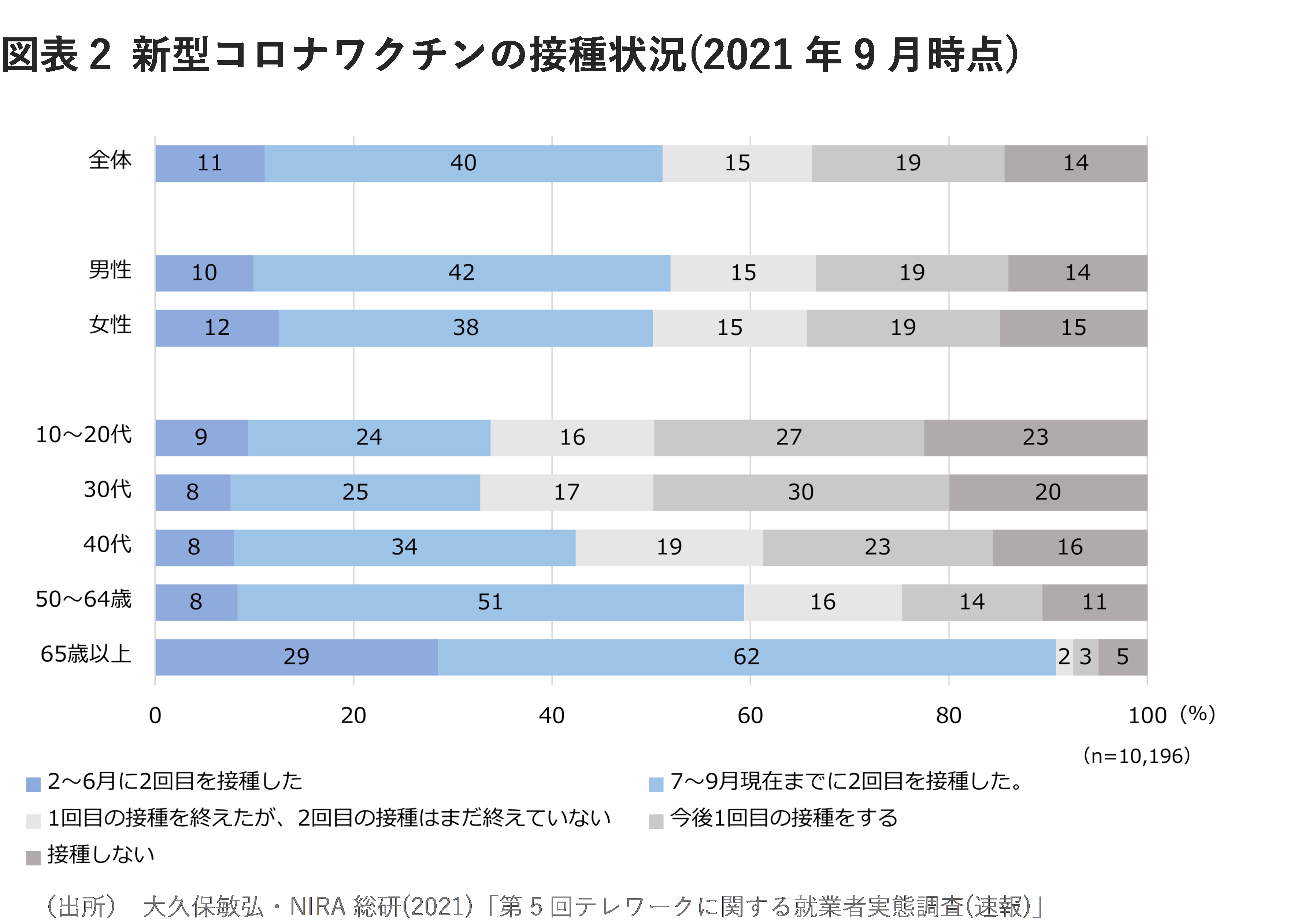

ワクチン接種が進んできた先進諸国を中心に、接種率の伸び悩みが始まっています。ワクチン接種を躊躇している人たちにどう働きかけるかは、パンデミック終息に向けた大きな課題になる可能性があります。日本の調査結果によると、若年層ほどワクチン忌避行動をとり、ワクチンの副反応や効果への疑念が主な理由となっています。「ワクチンへの信頼」をいかに高めるか、国内外の取り組みを参考に検討します。ワクチン忌避者の目線に立ったアプローチは一考に値するのではないでしょうか。

FEATURE

ワクチン忌避

-

2021.11.30日本経済と持続可能な成長

2021.11.30日本経済と持続可能な成長政策提言ハイライト

ミスマッチを解消し高齢者が能力を発揮できる環境づくりを

北島あゆみ

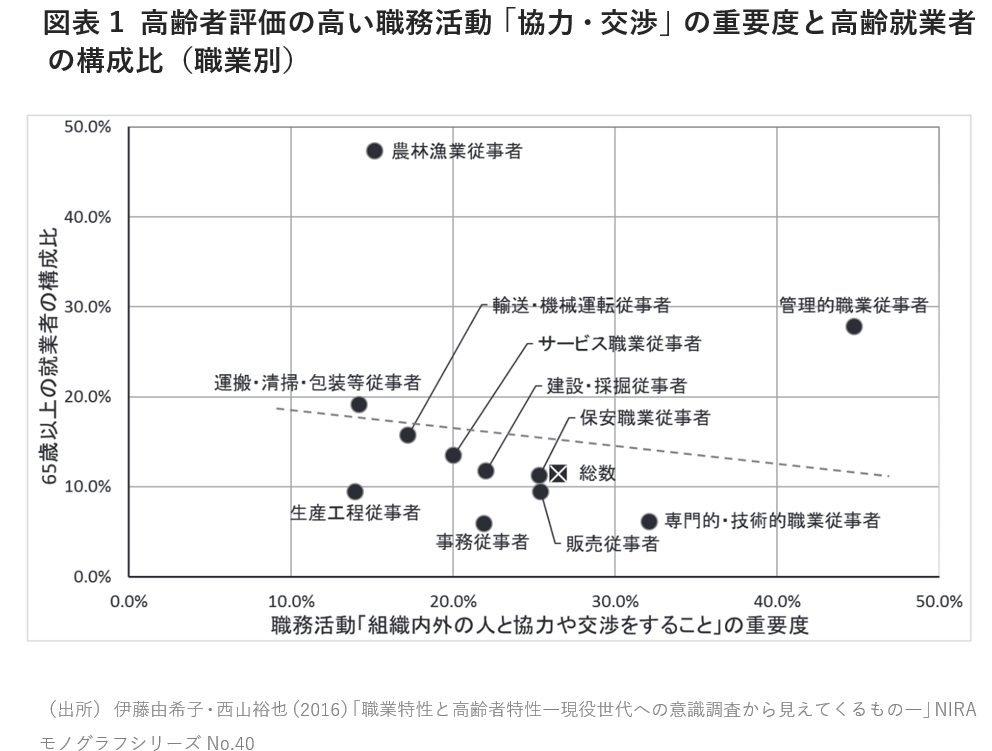

「改正高年齢者雇用安定法」により、70歳まで就業を確保することが努力義務として追加されました。高齢者が能力を発揮できる環境整備がより重要となりますが、高齢者に適性があると評価される職業分野に、高齢者がうまく配置されていないミスマッチが指摘されています。ミスマッチ解消には、雇用者が自社仕事の職務特性と、高齢者の能力や特性を適切に見極めることと、職業の見える化が鍵となります。ミスマッチの解消は、高齢者を含め多様な人々が活躍できる環境づくりにつながるでしょう。

FEATURE

ミスマッチ解消、職務特性と能力の適切な判断、職業の見える化

-

2021.10.22日本経済と持続可能な成長

2021.10.22日本経済と持続可能な成長政策提言ハイライト

認知症の新薬、高齢社会の医療費を議論する好機に

榊麻衣子

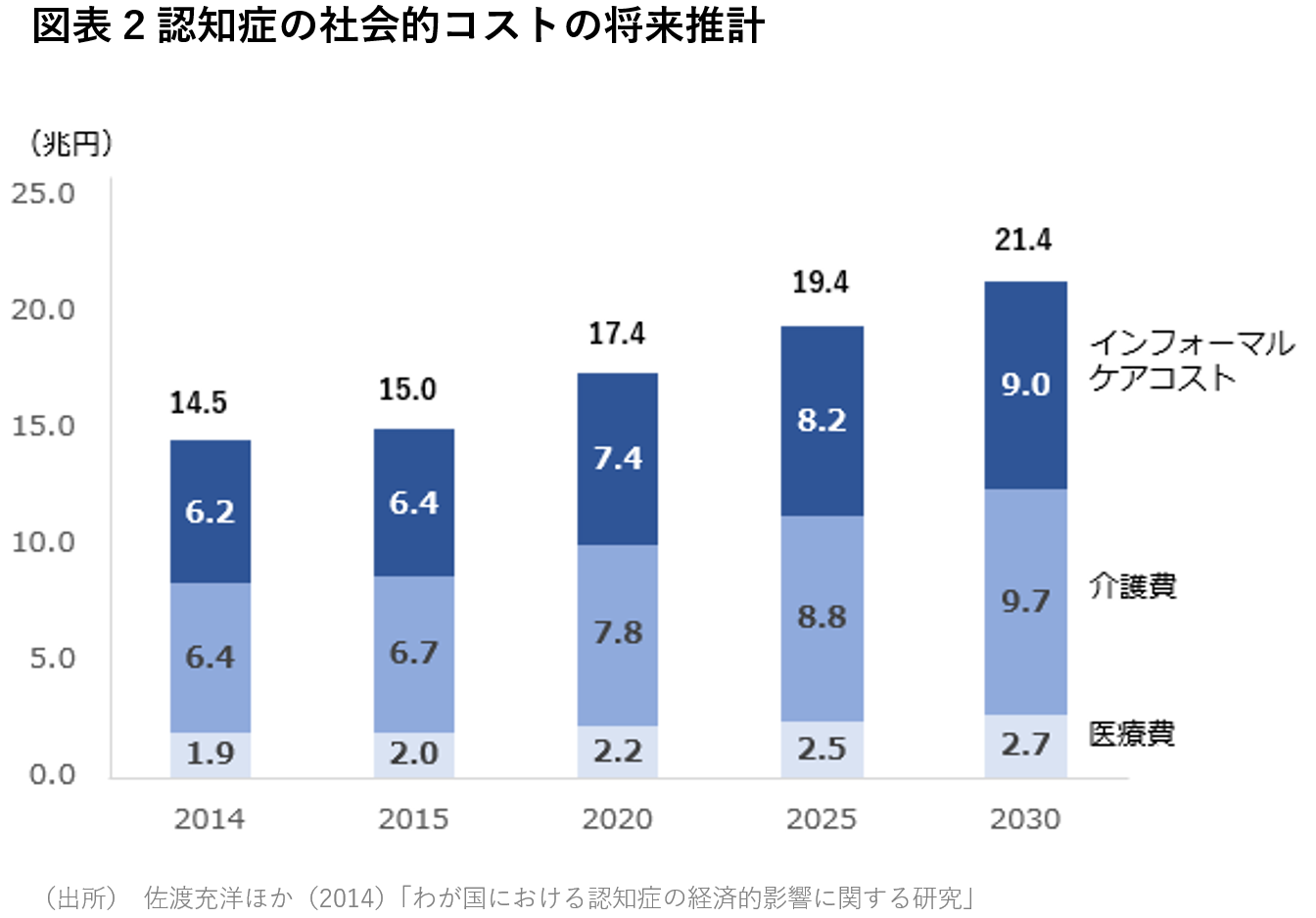

アルツハイマー病の新薬「アデュカヌマブ」が、日本で年内にも承認されるか注目されています。発売されれば、初めてのアルツハイマー病「治療薬」となりますが、薬価は高額と予想され、医療財政を圧迫する可能性もあります。多数の患者が苦しむ病の新薬に、限られた医療費をどのように効率的・効果的に使うべきか、高齢社会の医療費のあり方について国民的な議論が急がれます。

FEATURE

アルツハイマー病新薬、認知症の社会的コスト、高齢社会の医療費

-

2021.09.28地域経済と市民社会

政策提言ハイライト

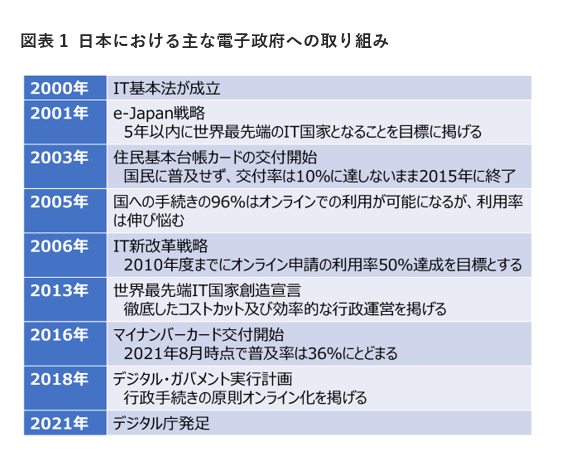

オープンガバナンスを見据えたデジタル社会の実現

川本茉莉

デジタル社会形成の司令塔として、デジタル庁が発足しました。行政のデジタル化は、日本が長年取り組み失敗を重ねてきた歴史があります。デジタル庁をこれまでの失敗の二の舞にしないためには、単に「行政のデジタル化」だけを目標にするのではなく、その先にあるオープンガバナンスを見据えなければいけません。行政の都合ではなく、政策のエンドユーザーである市民の目線に立ったデザイン思考こそが、行政と市民の新しい連携の場を構築するために必要です。

FEATURE

行政のデジタル化、オープンガバナンス、デザイン思考

-

2021.08.25日本経済と持続可能な成長

2021.08.25日本経済と持続可能な成長政策提言ハイライト

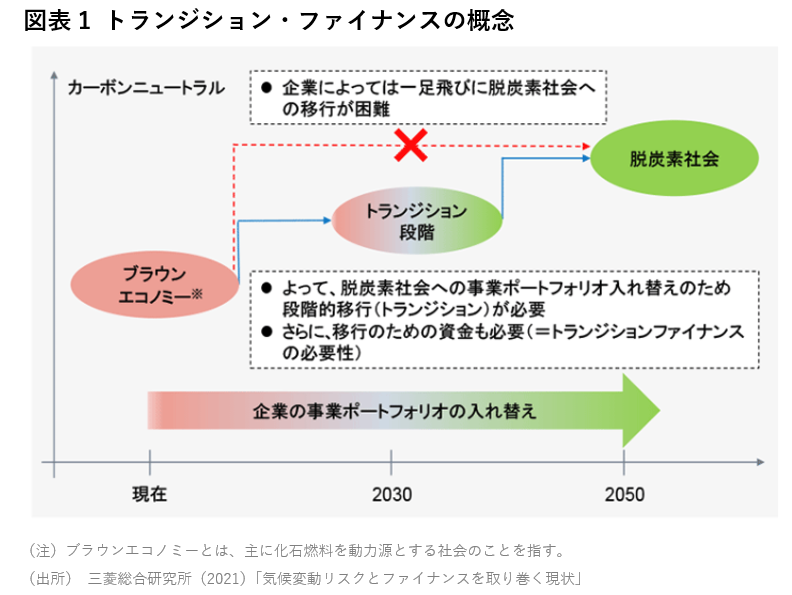

日本版トランジション・ファイナンスを作り上げろ

鈴木壮介

パリ協定が掲げる脱炭素社会。その実現に向けた金融手法、「トランジション・ファイナンス」が注目を集めています。国内でも大手海運業者を中心に調達が始まりました。しかし、トランジション・ファイナンスの活用は世界的に見ても低調です。資金提供者側からの理解が得られていないことが主な原因として挙げられています。政府、事業者、資金提供者が協力し、日本流の投融資環境を整備していくことが重要です。

FEATURE

トランジション・ファイナンス、脱炭素社会

-

2021.07.28デモクラシー

2021.07.28デモクラシー政策提言ハイライト

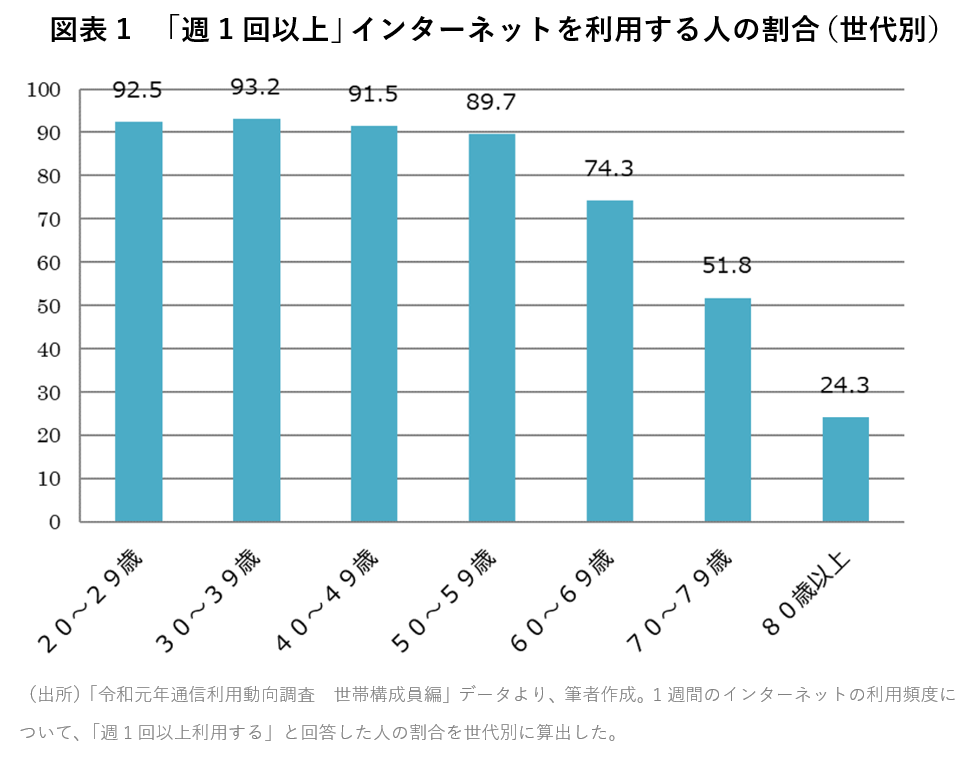

ICT時代におけるメディア・リテラシー教育の

「世代間格差」を無くせ大森翔子

日本における個人のインターネット利用率は9割目前を迎えています。インターネットを通じた情報取得は常に「ソース・内容の確かさ」が問題となり、人々が「メディア・リテラシー」を持つことが求められています。しかし、現状、日本における「メディア・リテラシー教育」政策は、青少年を対象としたものが多く、インターネットの利用率が高まる高齢者まで行き届くプログラムを十分に展開できていません。海外の事例を参考に、「メディア・リテラシー」の世代間格差を無くすプログラムが、いま求められています。

FEATURE

ICT時代、メディア・リテラシー・世代間格差

-

2021.06.30アジア地域

政策提言ハイライト

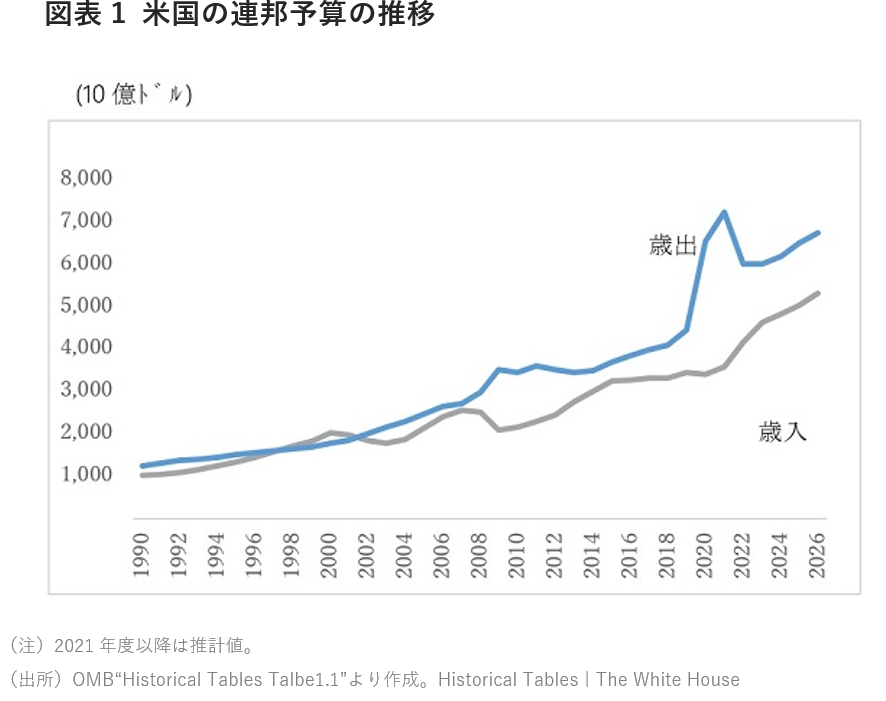

日本もパラダイムシフトの挑戦を

神田玲子

2021年5月、バイデン大統領は、2022年度の大型予算を公表しました。記者会見の席で、アメリカをコロナ前に戻すのではなく、より良いアメリカを目指して「パラダイムシフト」を実現すると強調しました。それは、グローバル化によってマイナスの影響を受けた人々に、質の高い労働の機会を提供することを意味します。パラダイムシフトを求められているのは日本も同じです。バイデン政権の挑戦を様子見している余裕はありません。

FEATURE

パラダイムシフト、国際秩序、争点化なき日本

NIRAナビ|「研究を読み解く」一覧ページです。

RESEARCH OVERVIEW

![]() 研究を読み解く

研究を読み解く

研究員・研究コーディネーターが、NIRA総研の研究を読み解くためのポイントや、今日の議論に参考となるような政策提言を発信します。