-

2026.01.26デモクラシー

2026.01.26デモクラシー

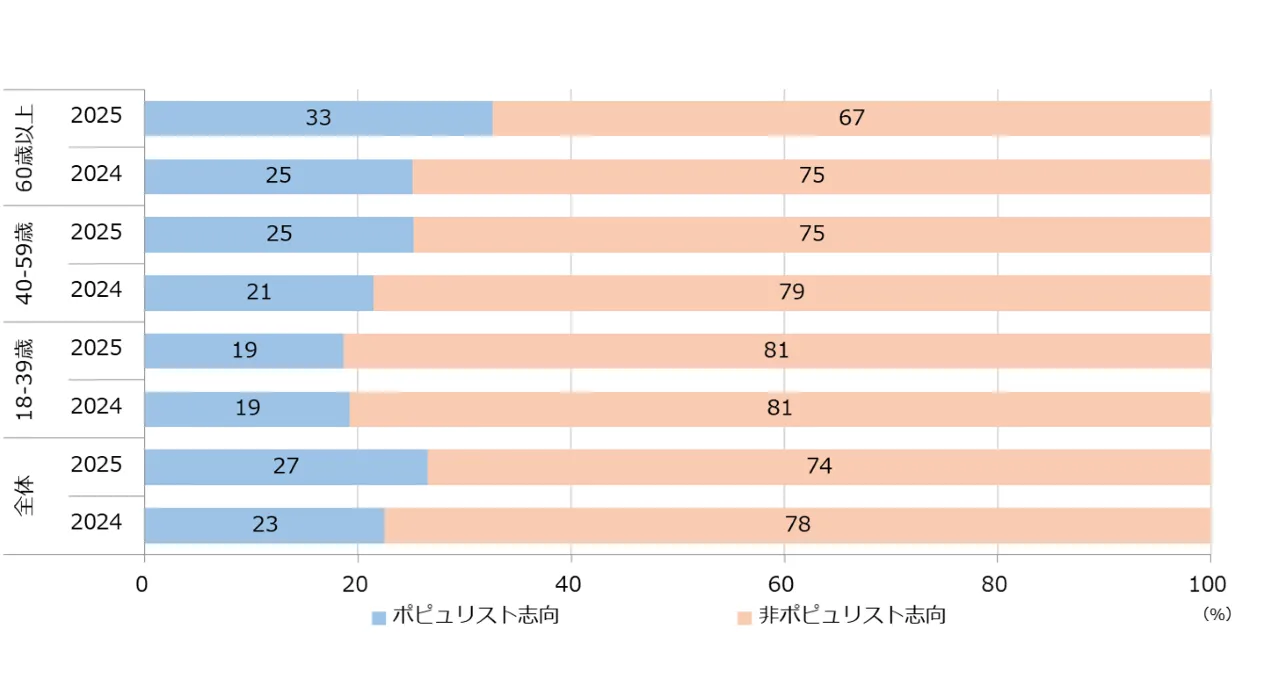

ポピュリスト態度と政策

政策や政治家に対する人々の態度は、政策の内容に対する賛否以外にも様々な心理的要因に影響されます。ポピュリズムもそうした要因の1つです。人々のポピュリズム的な態度は、特定の政治勢力への支持に、政策に対する評価とは別の形で作用しえます。日本でもポピュリズムが本格的な議題となっている一方、ポピュリスト態度を測定・分析する試みはまだ限られており、今後も研究が求められます。【著:竹中勇貴】

-

2025.12.16デモクラシー

2025.12.16デモクラシー

聴き合うことの幸福を知る哲学カフェ

社会の分断や政治的分極化が世界的な課題となってしばらく経ちました。個人から社会、そして政治の次元で、分断は広がりを見せ、深化し続けています。身近な人とも分かり合えない気がしてしまいます。そんな分断を緩和する解の1つとして、哲学カフェがあります。今、日本各地で行われている哲学カフェや哲学対話の営みが、私たちの日常にどのような変化をもたらすのでしょうか。わたしの構想No.81「地域に広がる哲学カフェ」での識者の声からは、自分と他者への理解が深まるだけでなく、聴き合うことで幸福感が生まれることが示唆されます。【著:宇田川淑恵】

-

オランダの政治的激震:安定から混乱へ

NIRA総研

水島治郎が執筆した「第5章 オランダ」をもとにした動画を公開します。ノートアプリNotebookLMを利用して、NIRA総研が作成しました。

【関連資料】経済・社会文化・グローバリゼーションII―2026年の各国政党政治―第5章 オランダ7分09秒

-

2025.11.27科学技術

2025.11.27科学技術

創造性は誰のものか―創作者の権利を尊重した生成AI活用

画像・動画生成AIは創作の可能性を広げる一方、生成物がSNSなどで共有されることで、偽動画の拡散や著作権侵害などの社会的課題を生んでいます。こうした状況では個人の価値や努力が尊重されず、人々の創作意欲が損なわれるおそれがあります。生成AIはあくまで道具であり、創造性の主体は人間にあります。個人の尊厳や創作者の権利に敬意を払う文化を育み、技術・政策の観点からも課題に取り組むことが求められています。【著:羽木千晴】

-

2025.10.30日本経済と持続可能な成長

2025.10.30日本経済と持続可能な成長

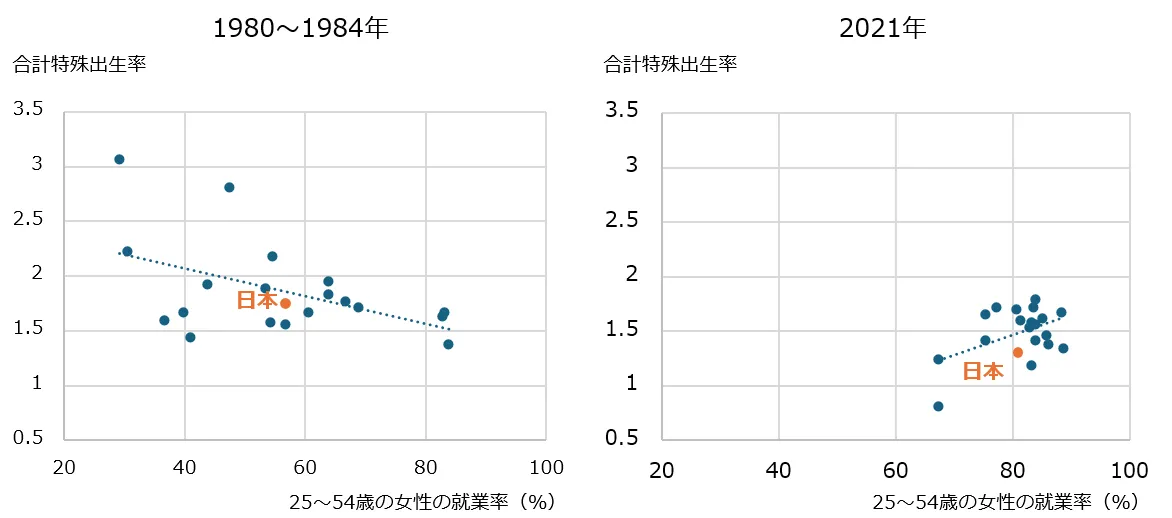

キャリアと家庭、両立可能性を高める改革を

この半世紀、女性の教育水準と労働への参画は目覚ましく進展し、働き方や家族の姿を大きく変えてきました。それでも課題は多いです。男女賃金格差は依然として大きく、出生率は低位にとどまり、政府は実効性ある少子化対策の設計に苦慮しています。キャリアと家庭の両立志向が広がるいま、育児とキャリア形成を同一人が同時期に担うことを前提に、両立可能性を軸に政策・制度・職場慣行を見直し、少子高齢社会にふさわしい社会規範を形成する必要があります。【著:井上敦】

-

いま、責任ある行動とは何かを考える―ヨーロッパと日本の視点から―

NIRA総研

2025年4月26日に開催された国際コンファレンスでは、民主主義の揺らぎを背景に、責任ある行動や国際秩序における責任の枠組みについて議論されました。

【関連資料】いま、責任ある行動とは何かを考える―ヨーロッパと日本の視点から3時間17分18秒

-

2025.09.22地域経済と市民社会

2025.09.22地域経済と市民社会

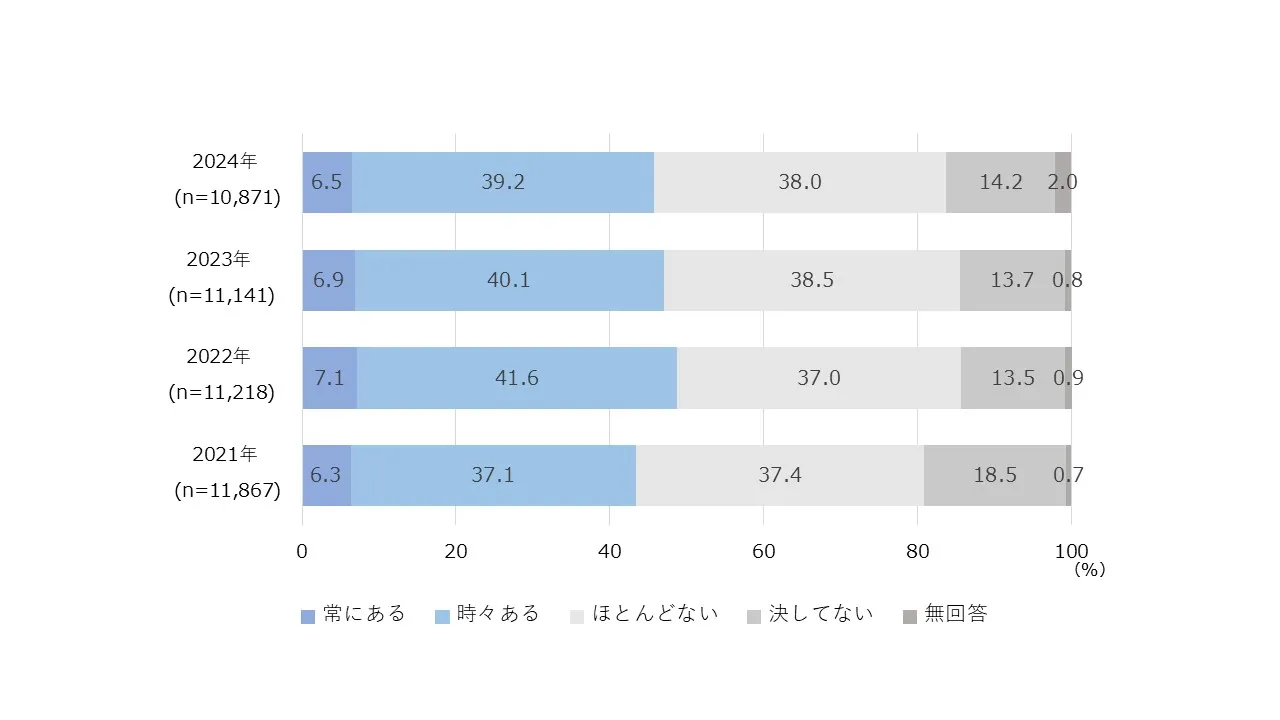

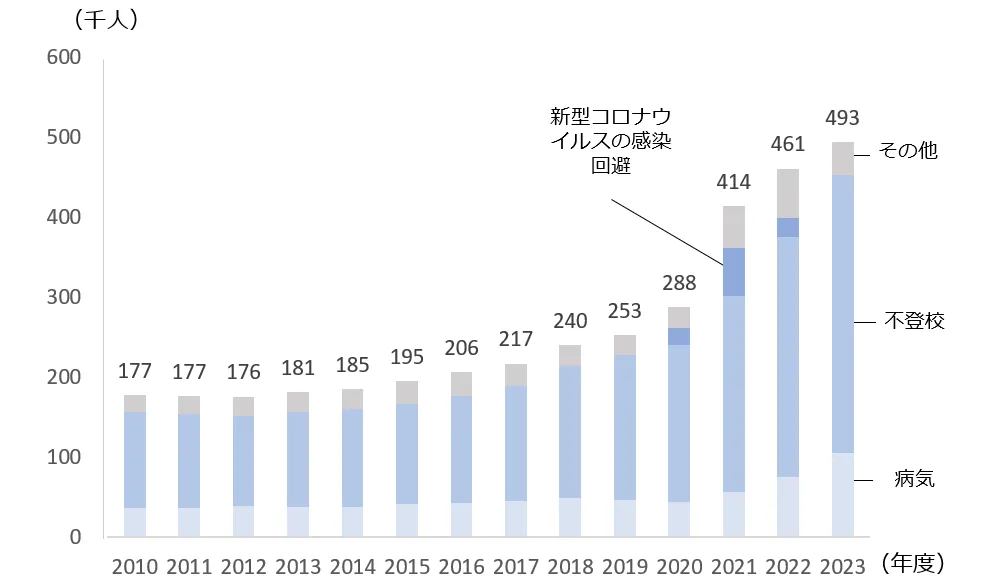

コロナ禍を経て、義務教育の疲弊が進んでいるのではないか

コロナ禍を経て、児童生徒の不登校が急増しています。また、国の経年調査における最新の調査結果で、学力平均スコアの低下が分かりました。学力調査では、特に低SES層といわれる家庭環境に恵まれない子どものスコアの低下幅が大きく、懸念されます。加えて、教員の精神疾患による休職も急増しています。義務教育の現場が抱えてきたさまざまな問題が急速に深刻化している可能性があります。これらの兆候を看過せず、義務教育の刷新に向けて正面から向き合うべき時と考えます。対策に後れを取ることがあってはならないでしょう。【著:榊麻衣子】

-

2025.08.22日本経済と持続可能な成長

2025.08.22日本経済と持続可能な成長

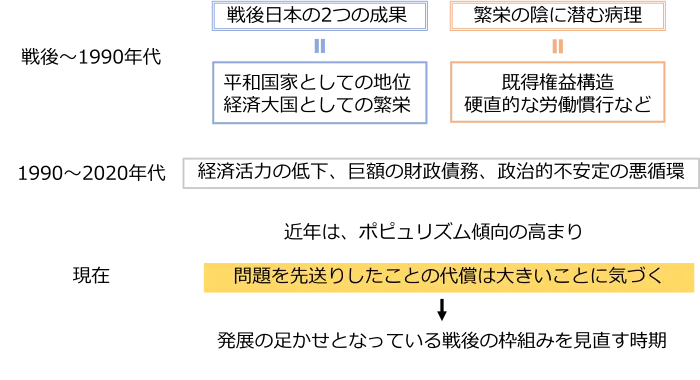

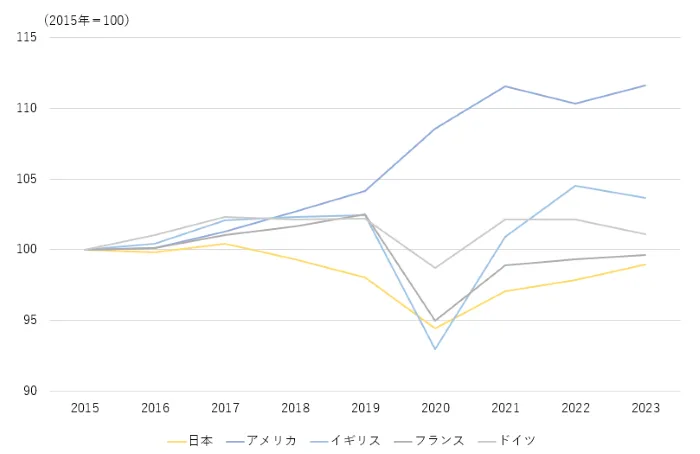

戦後の成功と病理 構造転換の時は今

戦後80年。日本は平和国家としての地位と経済大国としての繁栄を築きました。しかし、その成功の裏側で、今日の構造転換を阻み、政治の硬直や経済停滞を招く病巣が根を張っていました。国際秩序が揺らぎ、内外からポピュリズムの圧力が高まる今こそ、経済社会の発展の足枷となっている戦後の枠組みを見直す時です。【著:神田玲子】

-

伝わる政策、信頼できる政府をつくる(NIRAフォーラム2025・ハイライト版)

NIRA総研

2025年2月1日に開催したNIRAフォーラム2025のハイライト版です。

【関連資料】NIRAオピニオンペーパーNo.841分40秒

-

2025.07.22デモクラシー

2025.07.22デモクラシー

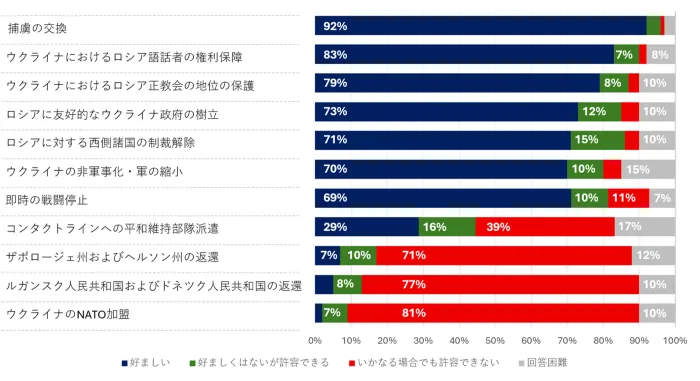

ロシア世論は停戦をどう捉えているか

ロシアがウクライナに侵攻を開始して3年半近くが経ちます。2025年に入り、米国のトランプ大統領の働きかけにより直接交渉が行われているものの、停戦には至っていません。ロシアのプーチン大統領は、「危機の根本的な原因」の除去を主張して譲らず、停戦を阻む一因となっています。ロシア世論は、停戦・和平を求めつつも、戦争の果実に関し譲歩の姿勢を示していません。背景にあるのは、西側への敵意といえます。【著:河本和子】

-

2025.06.16日本経済と持続可能な成長

2025.06.16日本経済と持続可能な成長

生成AIを使った生産性向上には包摂と意識改革を

労働力不足が深刻さを増す中、生成AIは生産性向上の切り札として期待が高まっています。生成AIは業務の代替・補完を通じて労働者の負担を軽減するものの、格差の助長や、女性の雇用不安定化といった懸念も。生成AIの恩恵を広く行き渡らせるには、リスキリング支援やデジタルインフラ整備など包摂的な政策を行うのと同時に、AIと協業する働き方に対する意識改革も求められています。【著:鈴木日菜子】

-

伝わる政策、信頼できる政府をつくる(NIRAフォーラム2025)

NIRA総研

2025年2月1日開催のNIRAフォーラム2025では、政府のメッセージの伝え方や政治への信頼を高める方法について議論された様子が紹介されています。

【関連資料】NIRAオピニオンペーパーNo.84

1時間30分55秒

NIRA総研の研究成果を、動画や音声を用いてわかりやすく

伝え、さらに理解を深めるためのポイントを発信します