文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2025.08.22

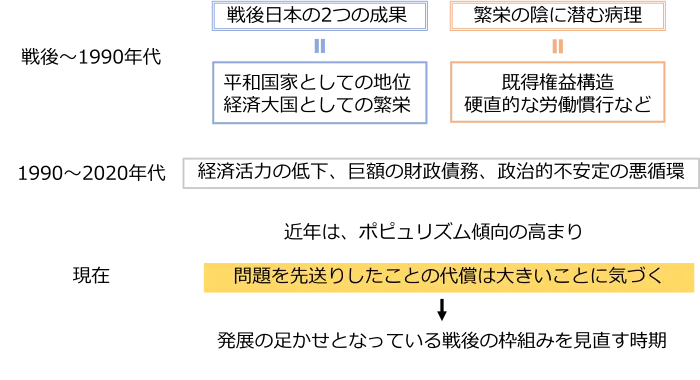

戦後80年。日本は平和国家としての地位と経済大国としての繁栄を築いた。しかし、その成功の裏側で、今日の構造転換を阻み、政治の硬直や経済停滞を招く病巣が根を張っていた。国際秩序が揺らぎ、内外からポピュリズムの圧力が高まる今こそ、経済社会の発展の足枷となっている戦後の枠組みを見直す時である。

終戦から80年が経過した。冷戦の終結後、民主化の理念のもとで平和な世界の到来が期待されたが、現実には大国が力を誇示し、戦後の国際秩序を支えてきた「自由」と「平等」という普遍的な価値を毀損している。こうした中で、日本は戦後の歩みを振り返り、選択すべき道を見極める時期を迎えている。

戦後日本の成果

戦後の日本は、平和国家としての地位と経済大国としての繁栄という2つの大きな成果を築いた。一貫して武力行使を回避し、アジア諸国の発展を経済的に支援するなど平和的手段で国際社会に貢献してきており、74年に佐藤栄作首相がノーベル平和賞を受賞したのは、政治家個人への評価にとどまらず、「団体賞」でもあったと、駒澤大学教授の村井良太氏は評価する(わたしの構想No.72「あれから50年、いまに続く意義と課題」)。また、他国に先駆けて70年代の厳しいインフレを克服し、産業構造の転換を通じて経済大国の地位を確立した。明治学院大学教授の岡崎哲二氏は、その背景に、日本型労使関係により、労働者が実質賃金の引き下げを受け入れたこと、また、重厚長大産業から素材型産業にいち早く構造転換したことがあったと指摘している(同)。

繁栄の陰に潜む病理

しかし、この成功は、同時に将来への不安要因を内包していた。高度経済成長や安定した政治体制は、日本を平和な経済大国へと押し上げたが、その一方で、既得権益構造や、硬直的な労働慣行を温存させ、今日に至るまで柔軟な経済転換を妨げている。その結果、経済活力の低下や、財政支出拡大に依存する対症療法的な政策を繰り返す構造が形成されてしまった。

この「繁栄と病理」の関係は、日本特有のものではない。アメリカやヨーロッパでも、グローバル化の過程で国内の衰退産業や地域が置き去りにされ、格差と分断が拡大した。株式会社INCJ代表取締役会長の志賀俊之氏は、アメリカにおける、国内の雇用と納税という自国への貢献を軽視した経営者の姿勢こそが問題であり、その帰結として、トランプ政権の一国優先主義が台頭し、自由貿易や多国間協調を揺るがすに至ったと論じている(わたしの構想No.77「トランプ2.0の実相を理解し、戦略を立てよ」)。

悪循環の連鎖と課題

日本は、この病理を是正する過程で「失われた30年」と呼ばれる停滞を経験したが、未だ成長軌道への復帰は果たせていない。むしろ、経済停滞、巨額の財政債務、政治的不安定が相互に作用し、短期的な人気取り政策やポピュリズム的傾向を強めている。最近では、トランプ政権の無鉄砲な政策の影響を受け、社会の規範や信頼までが脅かされる事態となっている。

この悪循環を断ち切り、経済社会を発展させるには、長期にわたり形成された時代遅れの枠組みを根本から見直すことが不可欠である。是正すべきは、大企業の厚遇、下請け構造、規制による新規参入障壁に加え、挑戦よりも安心を求め、競争ではなく調和を重んじる風潮、悪しき平等主義、集団主義による権限と責任の曖昧さ、意思決定における透明性の欠如、官尊民卑の意識などがある。まさに現代の社会風土そのものに改革のメスを入れる必要がある。

民主主義の価値が揺らぎ、ポピュリズムが台頭する事態に至り、問題を先送りしたことの代償の大きさに私たちは、ようやく気づいた。変えるべきものは何か、維持すべきものか何かを見極め、この危機を経済社会の改革につなげる契機として前向きにとらえたい。

図1 戦後日本の80年とは何であったか

参考文献

執筆者

神田玲子(かんだ れいこ)

NIRA総合研究開発機構理事・研究調査部長