文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2025.04.25

国と自治体の財政責任を明確化するための考え方として「限界的財政責任」というものがある。限界的財政責任の理念の実行に移すに際しては、(1)国と地方の責任分担の振り分けがどの程度可能か、(2)受益と負担が複数の自治体にわたる公共サービスについてどう考えるか、(3)人々は限界的財政責任の実現を望んでいるか、(4)財政をめぐる意思決定ができる政治的条件が自治体の側に備わっているか、といった論点を提起できる。

NIRA総合研究開発機構は、2025年4月にオピニオンペーパー「人口減少時代、国と地方の新たな財政の役割分担とは:財政的責任をあらためて明確化する」を公表した(宇野・赤井・砂原・沼尾 2025)。このオピニオンペーパーは、地方自治体の財政制約や自治体間の財政格差が問題となる中で、国と地方はそれぞれどのような形で財政責任を担うべきか、提言をするものである。筆者もプロジェクトに関わった一員として、執筆された先生方に感謝の意を表したい。

ここでは、同ペーパーにおいて中核的な位置を占める「限界的財政責任」の概念に注目し、限界的財政責任の理念を実現しようとする際に重要となる論点を、ペーパーでは詳述されていないものを中心に提起したい。限界的財政責任とは、標準的なサービスの供給に対する財政責任は国が、それを超える公共サービスの財政責任は自治体が負う、という考え方である。それによって、公共サービス供給の責任と財源を一致させ、国と自治体の役割分担の曖昧さを排することが期待される。

論点の第1は、責任分担の振り分けである。当然ではあるが、何が「限界的」であるかを区別するためには、国と地方の責任分担を改めて振り分ける作業が必要となる。しかし、地方が担う公共サービスは多種多様である。公共サービスの責任分担の明確化をどこまで行う必要があるのか、そしてそれがどの程度現実的であるか、見通しが求められる。

第2に、受益や負担が複数の自治体にまたがる公共サービスの存在である。限界的財政責任論の意義の1つは、自治体が供給する公共サービスに関する受益と負担が一致するところに求められる。この点、自治体レベルでの公共サービスの受益と負担は、必ずしも個々の自治体の内部で完結しないことに注意する必要がある。治水のようにスピルオーバーが生じる政策領域があれば、広域連携のように複数の自治体が共同でサービスを供給する仕組みも存在する。自治体の境界を相対化して捉える必要性が高まっている中で、受益と負担、そして限界的財政責任との関係をどのように考えるか、詳しく議論していく必要がある。

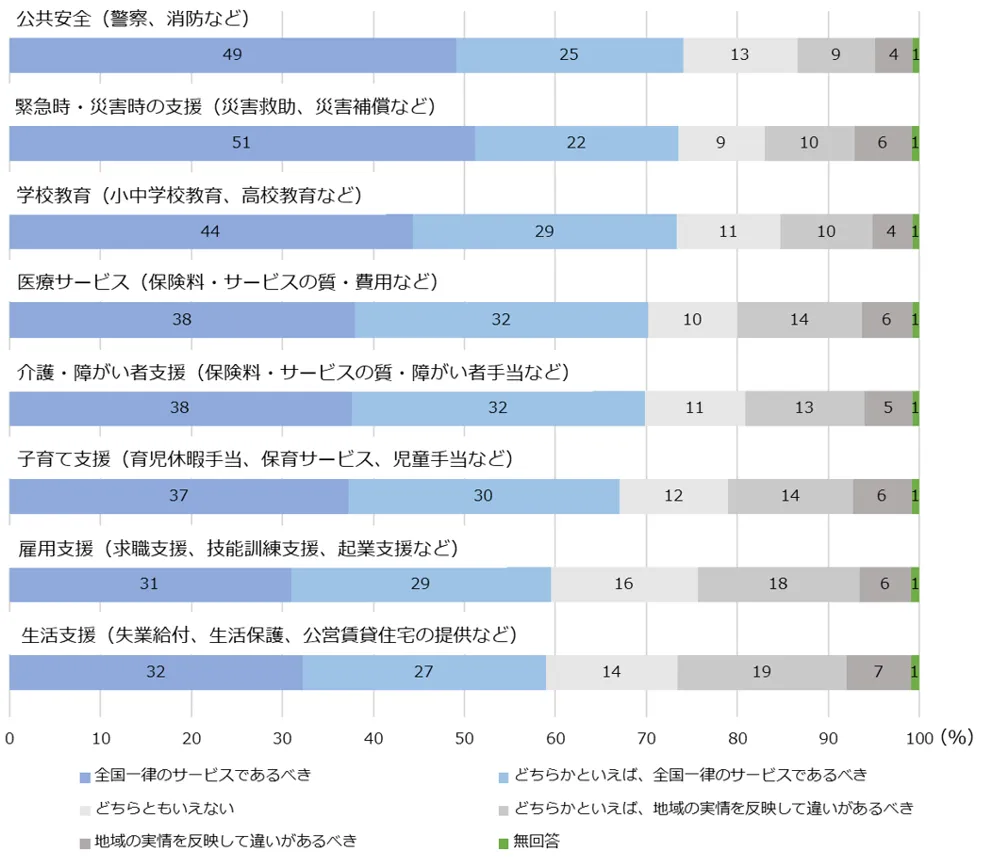

第3に、世論との関係である。限界的財政責任の理念の妥当性は、モラルハザードの防止や社会厚生の最大化といった財政学的な基準に加えて、それを日本国民が望んでいるかという観点からも考察される必要がある。人々の声の一例としてNIRA総合研究開発機構の調査結果を挙げると、どの公共サービスについても、その水準が地域によって違うべきと考える人より、全国一律であるべきと考える人の方が多い(図1)。限界的財政責任論に基づいた改革案が人々に受容されるためには、財政力の違いなどによってサービスの水準に大きな差がついてしまわないような仕組みの整備が強く求められる。また、ペーパー内にも地域代表の側面を強調するような国会の制度改革について言及があるが、地方の声を国政に反映するチャンネルを確保することも必要である。

図1 公共サービスの水準は全国一律がよいか、地域によって違いがあるべきか

最後に、自治体内での政治的な意思決定の観点である。限界的財政責任の考え方は、地方税の税率の設定をはじめとする、財政面での意思決定を自治体内で行うための政治的な条件が揃って初めて実効性を持つ。しかし、現行の地方議会における大選挙区制を中心とした選挙制度は、必ずしも議員に自治体全体のことを考えさせる方向で作用するとは限らず、自治体内部での政治過程においてマクロレベルでの受益と負担を見据えた議論できるか、懸念が残る。限界的財政責任の実現には、自治体全体を見渡した議論ができるような地方政治の制度設計もセットで求められる。

参考文献

執筆者

竹中勇貴(たけなか ゆうき)

NIRA総合研究開発機構研究コーディネーター・研究員