文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2025.10.30

この半世紀、女性の教育水準と労働への参画は目覚ましく進展し、働き方や家族の姿を大きく変えてきた。それでも課題は多い。男女賃金格差は依然として大きく、出生率は低位にとどまり、政府は実効性ある少子化対策の設計に苦慮している。キャリアと家庭の両立志向が広がるいま、育児とキャリア形成を同一人が同時期に担うことを前提に、両立可能性を軸に政策・制度・職場慣行を見直し、少子高齢社会にふさわしい社会規範を形成すべきだ。

性別役割分業が前提の制度・慣行が男女格差を生む

この半世紀、女性の教育水準と労働参加は世界的に大きく進展した。日本でも4年制大学進学率の男女差は着実に縮まり、女性の就業率も継続的に上昇してきた。

それでもなお、男女間の差は大きい。教育面では、相対的に高い所得に結びつきやすい科学・技術・工学・数学(STEM)分野に進む女性は、男性に比べ著しく少ない。労働面では、女性は出産・育児期に離職や非正規雇用へ移行し、キャリアの中断・停滞を招きやすい。チャイルドペナルティーと呼ばれる子どもを持つことに伴う労働所得の低下は大半が女性に偏っている。女性管理職比率は年々緩やかに上昇しているが、OECD諸国の中では最低水準だ。その帰結として、男女賃金格差は依然として大きい。

進学、結婚、出産、育児、キャリア――人生のさまざまな選択は本来、個人の自由に委ねられるべきだ。しかし、性別役割分業を前提とする制度や慣行がその自由を歪め、男女間に大きな格差を生み出してきた事実は否めない。

反転する女性就業率と出生率の関係

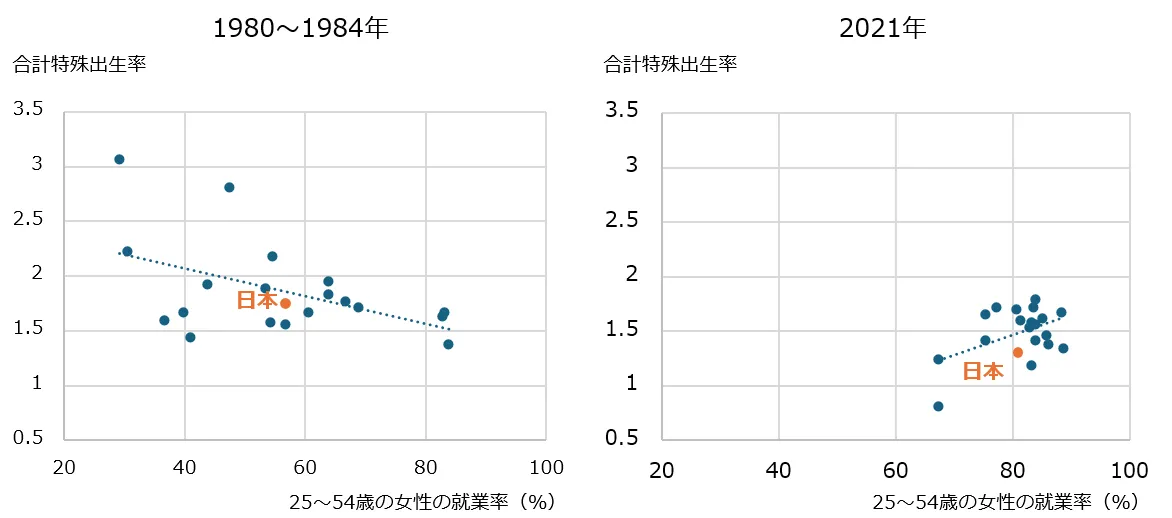

OECDの国別データで女性の就業率と合計特殊出生率の関係を見ると、1980年ごろには「女性の就業率が高い国ほど出生率が低い」という負の関係があったが、2000年ごろにはこれが逆転し、「女性の就業率が高い国ほど出生率が高い」という正の関係が確認されるようになったことはよく知られている(図1)。この反転は、かつて多くの女性にとって仕事と出産がトレードオフだったのに対し、いまは両立環境が整う国では両立が現実的となり、整わない国では二者択一を迫られ、出生も就業も伸び悩むことを示唆する。

日本の合計特殊出生率は年々低下し、2025年には1.15と過去最低を更新した。急激な人口減少は現役世代に大きな負担を課すことになる。社会規範や制度を見直し、両立可能性を高めることは、人口減少の速度を緩和し、縮小社会への軟着陸を図るうえでの中核的な課題だ。

図1 女性の就業率(25~54歳)と合計特殊出生率

(出所)以下のデータを用いて筆者作成(2025年10月21日アクセス)

女性の就業率:OECD Labour Force Statistics 2022、1999

合計特殊出生率:OECD Family Database

両立可能性を軸に政策・制度・社会規範を見直す

では、日本にとっての処方箋は何か。以下の3点を挙げたい。なお、近年、政府はさまざまな少子化対策を講じており、その内容は、政策共創の場No.3「いかに少子化社会から脱却するか」に詳しい。

第1に、子育てニーズへの着実な対応である。山口慎太郎氏(東京大学教授)はわたしの構想No.60「コロナ禍で懸念される少子化の加速」で、現状(2022年6月当時)について、子どもを育てる費用が大きく便益とのバランスが取れていないと指摘する。保育の受け皿拡充や児童手当などの支援が出生を押し上げることは研究で確かめられており、まずは待機児童など出産直後に直面する課題の解消を優先すべきだとする。育児期とキャリア形成期は重なる。出産・育児でキャリアが中断されないよう、官民の育児支援を厚くすることが欠かせない。

第2に、男性の育児・家事参加の促進である。男性の家庭関与が乏しければ、女性が出産や就業継続に慎重になるのは当然だ。山口氏は同誌で、日本の男性向け育児休業制度は形式的には世界有数の手厚さとされる一方、実際の取得は進んでいないと指摘し、在宅勤務の拡大が男性の家事・育児・家族時間を押し上げる分析結果も示した。コロナ禍で広がったテレワークを感染症対策で終わらせず、家庭に協力的な父親を当たり前にする職場文化を醸成し、運用に結びつけていきたい。

第3に、性別役割分業を前提とする諸制度の見直しだ。駒村康平氏(慶應義塾大学教授)はNIRAオピニオンペーパーNo.81で、国民年金の第3号被保険者制度は本来、専業主婦の低年金救済策だが、結果的に女性の就業を抑え、働く女性の約2割に結婚時のキャリア変更を促しているとして、廃止を提案する。両立志向が広がるいま、育児とキャリア形成を同一人が同時期に担うことを前提に、両立可能性を高めることを軸に据えた制度へ移行すべきだ。

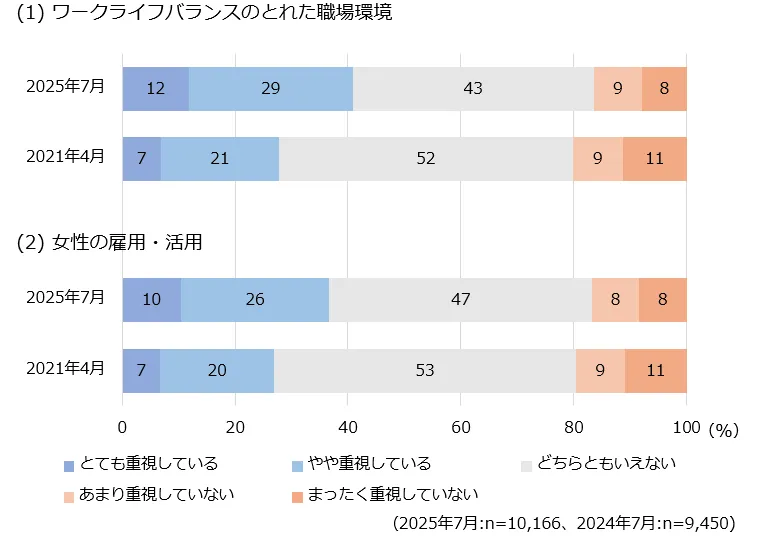

これらの処方箋は長年議論されてきた課題であり、両立可能性の向上にはそれなりの時間を要するだろう。それでも、粘り強く進めることが持続可能な社会づくりに資するのは確かだ。『第3回デジタル経済・社会に関する就業者実態調査(速報)』によれば、過去3年で、企業がワーク・ライフ・バランスや女性の雇用・活用を重視していると実感する就業者は増えている(図2)。この変化を確かな軌道に乗せ、少子高齢化の時代にふさわしい社会規範を形成していきたい。

図2 就業者が実感する企業のワーク・ライフ・バランス、女性の雇用・活用の取り組み

(出所)大久保敏弘・NIRA総合研究開発機構(2025)「第3回デジタル経済・社会に関する就業者実態調査(速報)」図7より抜粋

参考文献

執筆者

井上敦(いのうえ あつし)

NIRA総合研究開発機構主任研究員