-

2024.10.24アジア地域

2024.10.24アジア地域

日本とASEANが築くべき新たなパートナーシップとは何か

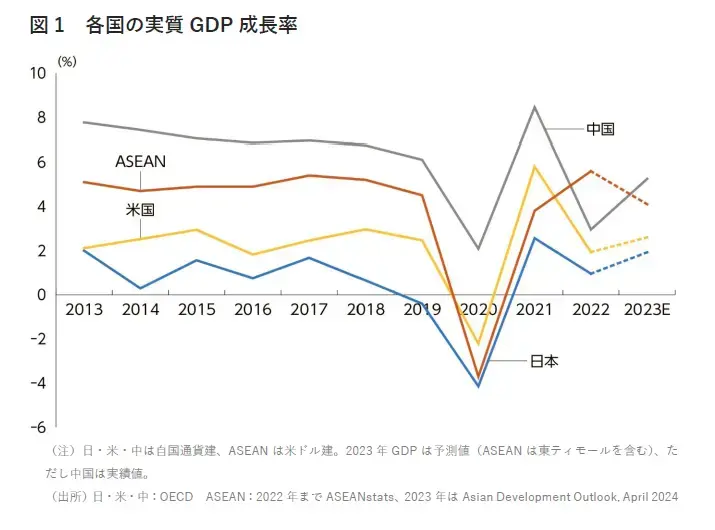

石破茂総理大臣は首相就任後初の外遊として、ラオスでのASEAN関連首脳会議に出席しました。日・ASEANの友好協力は昨年で50周年を迎えましたが、近年、経済成長目覚ましいASEANへの認識を、日本はアップデートする必要があります。戦後の国際秩序が大きく変動する中、日本とASEANが互いを補完し高め合う関係性を構築することは、国際社会において、アジアの地位や日本の存在感を高めることにつながるはずです。【著:川本茉莉】

-

2024.09.20日本経済と持続可能な成長

2024.09.20日本経済と持続可能な成長

企業情報開示体系を再デザインし、持続的な価値向上へ

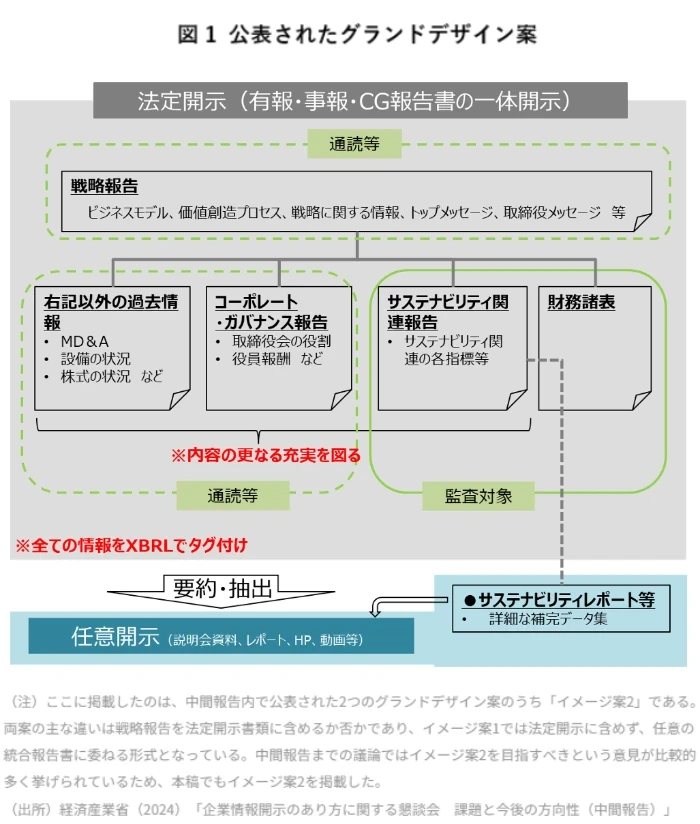

企業価値向上のため企業と投資家の建設的な対話を促進すべく、経産省は企業情報の新たな法定開示体系案を公表しました。経営戦略と財務情報を一気通貫して開示する構想ですが、財務・非財務情報の一貫性や法定開示と任意開示の役割の調和、実務の負担軽減への影響が課題となっています。企業の理念やビジョンを投資家に示し、企業と投資家をつなぐ有益なハブとなるよう、既存ルールや法制度を含めた新たな開示体系の模索が求められます。【著:鈴木日菜子】

-

NIRAフォーラム2023

なぜ、人々の声は政府に届かないのか(ハイライト版)NIRA総研

2023年2月4日に開催したNIRAフォーラム2023のハイライト版です。

【関連資料】NIRAオピニオンペーパーNo.671分21秒

-

2024.08.30日本経済と持続可能な成長

2024.08.30日本経済と持続可能な成長

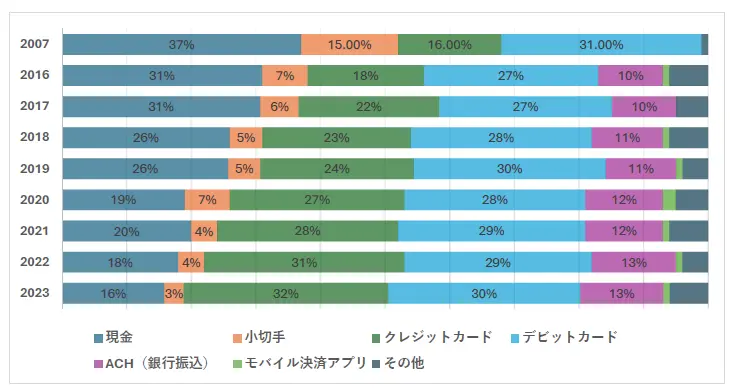

日本のキャッシュレス決済への移行:アメリカとの比較

本稿では、日本とアメリカのキャッシュレス決済への移行の経緯を比較し、両国における決済方法の歴史、日本の最近の変化、日本の移行が遅れた理由、そして残された課題を検討します。日本は過去5年間で、キャッシュレス決済の割合を51%から70%以上に急増させ、アメリカに追いつきつつあります。この変化の主な要因には、クレジットカードとモバイル決済の利用増加、若年層と低所得層での普及、そして飲食や食料品購入におけるキャッシュレス決済の浸透があります。【著:Jonathan Webb】

-

2024.07.19デモクラシー

2024.07.19デモクラシー

人々の認知バイアスと情報提供

支持する政治家の発言は何でも正しいと考えるなど、人々のバイアスのかかった認知は、ポピュリストへの支持、そしてポストトゥルースと呼ばれる状況をもたらし、政府への信頼の意義にも再考を迫ることになります。認知バイアスに対しては、正確な情報を提供すると同時に、自分にはすでに知識があると思って素直に耳を傾けない人がいる可能性を前提に、情報をいかにして効果的に届けるかも考えなければならないでしょう。【著:竹中勇貴】

-

NIRAフォーラム2023

なぜ、人々の声は政府に届かないのかNIRA総研

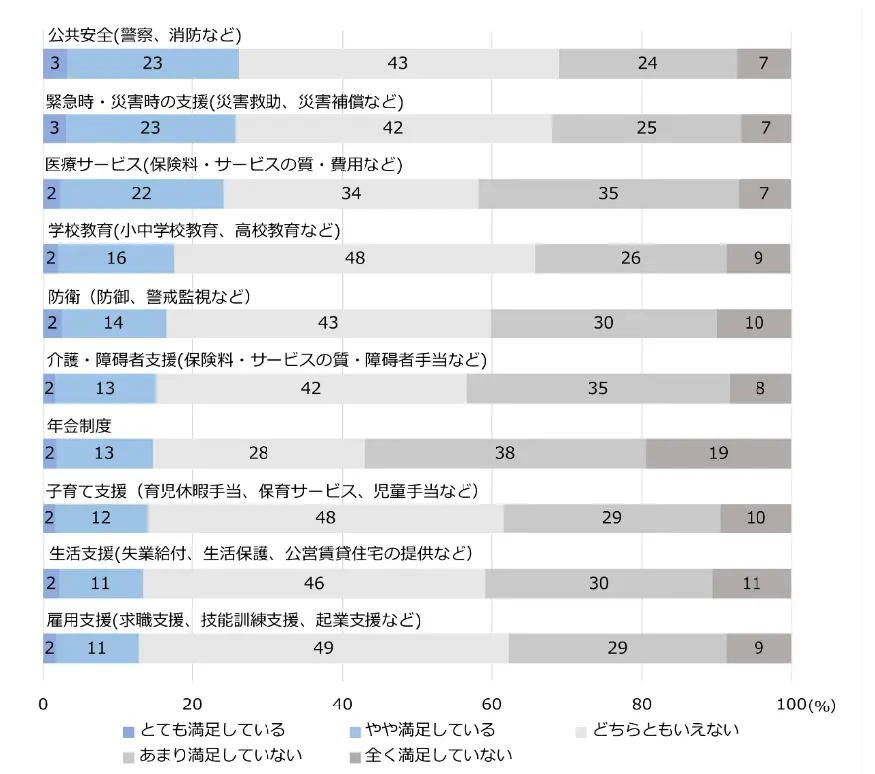

2023年2月4日開催のNIRAフォーラム2023では、人々の声が政府に届かない理由や政策が理解されにくい背景について議論された様子が紹介されています。

【関連資料】NIRAオピニオンペーパーNo.671時間26分44秒

-

2024.06.19デモクラシー

2024.06.19デモクラシー

アジアの「民主主義」から日本を振り返る

選挙制度は、民主主義の根幹といわれます。しかし、たとえ選挙が実施されていたとしても、投票率の低い日本では、人びとが政治家を選び、民意を政治に反映するという民主政治が機能しているとは言えないでしょう。かたや高い投票率を誇るアジア諸国でも、民主主義の機能不全が指摘されています。民主政治に不可欠な選挙制度の課題が、今浮かび上がっています。政治にまつわる問題が噴出する今の日本で、アジア政治を通して民主主義を再考することは意義があるでしょう。【著:宇田川淑恵】

-

2024.05.24デモクラシー

2024.05.24デモクラシー

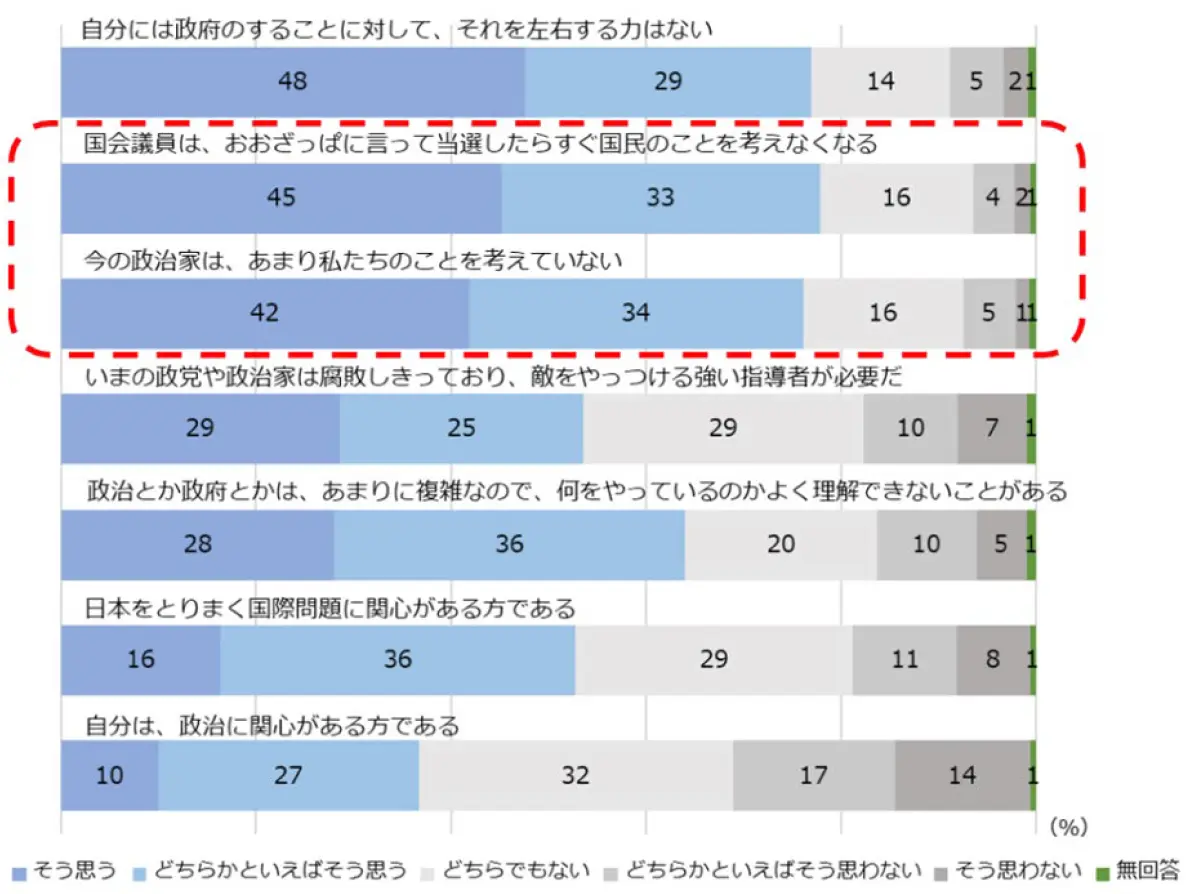

主権者の責務を果たし、「物言う国民」に

自民党派閥の裏金問題など昨今の政治家の不祥事は、政治家が、選挙で勝利すれば国民を蔑ろにしても構わないと考えている印象を与えています。一方、国民は投票を棄権したり、普段から政治に注目しておらず、主権者としての責務を果たしているとは言い難い状況です。国民と政治の溝を埋めるため、国民一人ひとりが政治に関心を持ち、多面的に情報を収集し、自らの主権を積極的に示す「物言う国民」になることが求められています。【著:羽木千晴】

-

リベラリズムの未来

NIRA総研

2022年6月7日に開催されたオンラインシンポジウムでは、トマ・ピケティ教授の基調講演に続き、リザ・ヘルツォーク教授と宇野重規教授による討論が行われました。

【関連資料】リベラリズムの未来3時間19分47秒

-

2024.04.30日本経済と持続可能な成長

2024.04.30日本経済と持続可能な成長

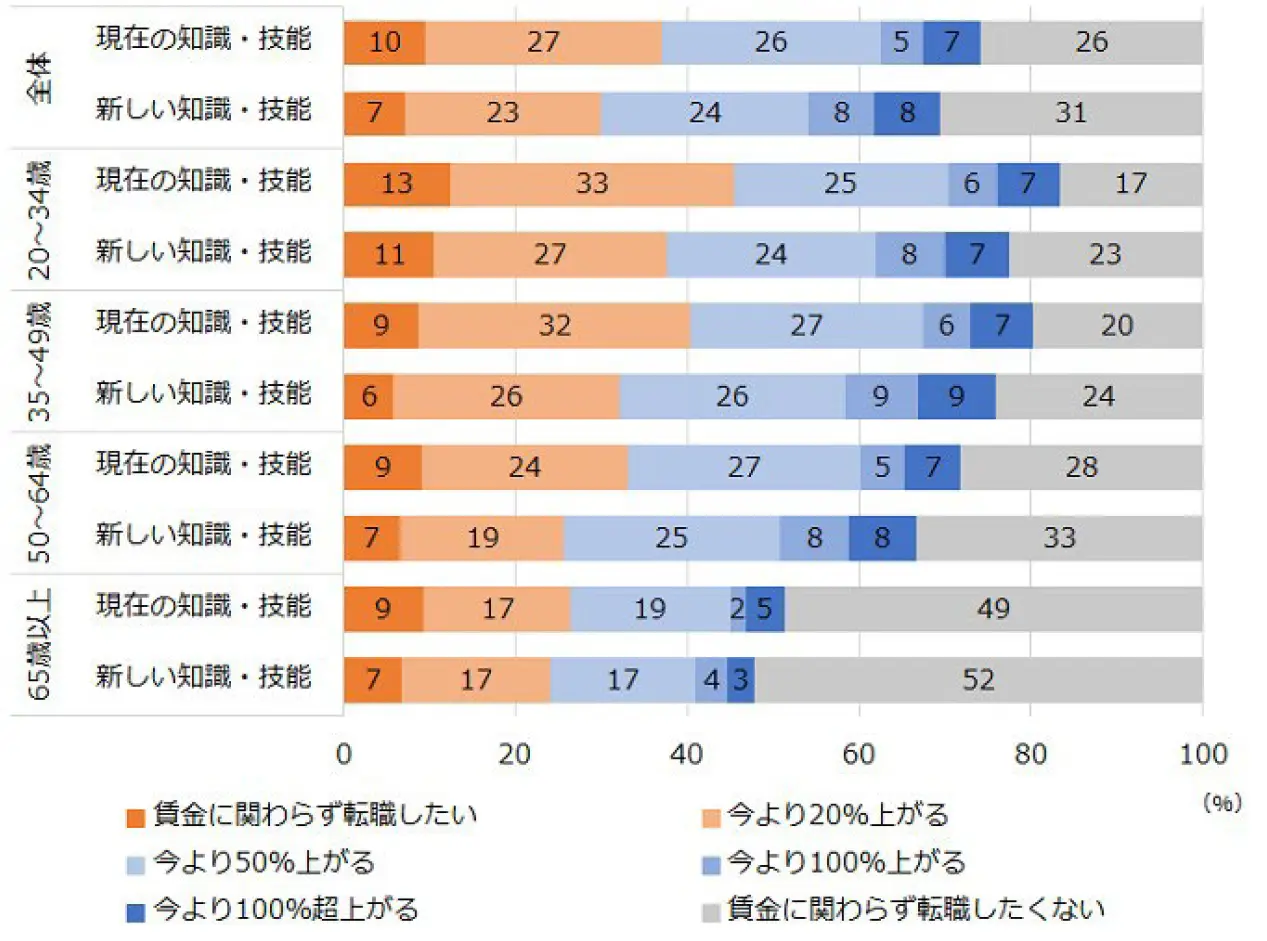

賃上げを伴うリスキリングの実現へ、価値観を変革できるか

成長分野への労働移動を促すことが日本経済の課題となっています。そのためには、リスキリングを推進することが重要だといわれます。労働者の中で、賃上げを伴うリスキリングや転職に前向きな人は少なくありません。しかし、主体的にリスキリングを行っている人は限られるのが現状です。背後には、学びと仕事の関連性が弱く、キャリア自律が低いといった日本の問題があります。個人の意識を変革し、リスキリングで収入が増加するという期待を持てるような環境にしていく必要があります。【著:関島梢恵】

-

2024.03.29日本経済と持続可能な成長

2024.03.29日本経済と持続可能な成長

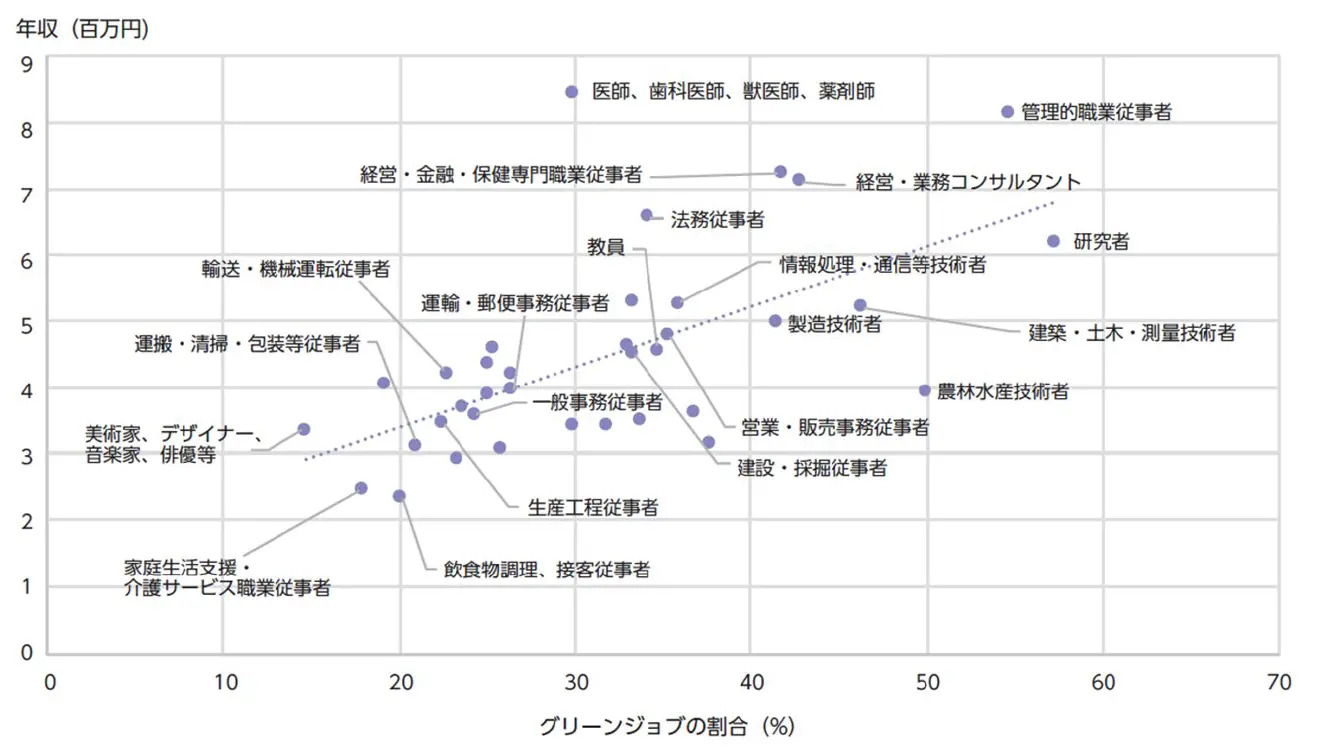

脱炭素社会に向けて、グリーンスキルへの投資戦略を打ち立てよ

世界中で異常気象が相次ぐ中、脱炭素社会への移行は、人類にとって待ったなしの課題です。その実現には、環境に配慮した経済活動を支える「グリーンスキル」を有した労働力が欠かせません。しかし、その供給不足が問題となっています。グリーンスキルを明らかにし、教育投資を促すことは、環境と経済の好循環を実現する上でも、脱炭素化により影響を受ける人々がその恩恵を受ける「公正な移行」を実現する上でも、必要不可欠です。【著:井上敦】

-

ITに託す日本の未来

菅谷俊二 (株)オプティム

金丸恭文少子高齢化と労働人口減少により山積する日本の課題は、ITを使ってどのように解決できるでしょうか。あらゆる産業の課題と、それに対し技術で解決することの大きな期待や可能性について語っています。

【関連資料】わたしの構想No.4430分20秒

NIRA総研の研究成果を、動画や音声を用いてわかりやすく

伝え、さらに理解を深めるためのポイントを発信します