文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2025.06.05

日本の「働き方改革」を労働時間、雇用構造、テクノロジー活用の3つの側面から他の先進諸国と比較分析する。労働時間の分析では、平均労働時間は減少したが、これは短時間労働者の増加によるもので、正規雇用者の労働時間は依然長い。雇用構造では、非正規雇用が増加し、女性労働者の半数以上が非正規雇用である。さらに、テレワークや生成AIの普及率は他国を下回る。真の改革実現には社会全体での取り組みが必要だ。

2012年に再就任した安倍首相は、アベノミクスの一環として「働き方改革」を重要政策に位置づけ、2016年に「働き方改革実現会議」を設置し、2019年には「働き方改革関連法」を制定した。その背景には日本の低い合計特殊出生率、少子高齢化による労働人口の減少、経済成長率の低下などの政策課題に加え、国民からの要求もある。ただし、「働き方改革」を効果的に進めるためには、現状の実態を正確に把握し、適切な比較対象を定める必要がある。ここでは、日本の働き方の現状を3つの側面から考察し、他の先進諸国との比較を通じて課題を明らかにする。まず、労働時間の国際比較を行い、続いて雇用構造と性別格差の問題を分析し、最後にテレワークや生成AI等の新しい働き方・技術の普及状況を検証する。

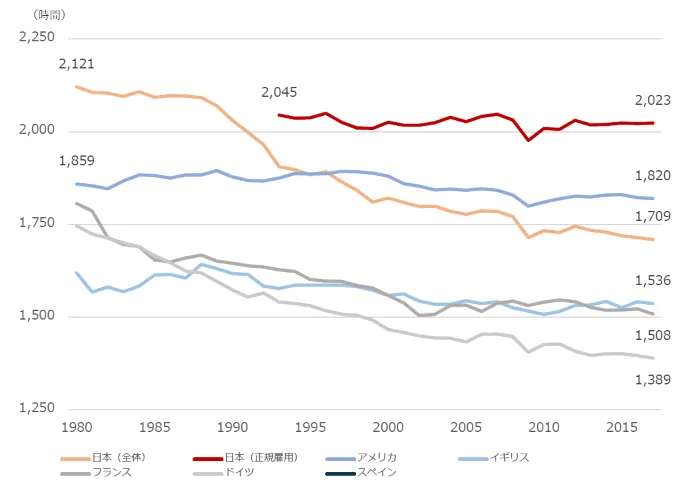

日本の1人あたりの平均年間総実労働時間の推移は低下傾向にあり、楽観的に見える。NIRA政策共創の場No.5および、OECDの労働統計データによると、1980年に日本の平均は2,121時間で、当時の先進国の中で最も長く、他の先進諸国の平均を10〜15%(200〜250時間)上回っていた。しかし、2023年現在では状況が一変し、日本人の平均労働時間は1,611時間まで減少し、他の先進諸国の平均を150〜200時間程度下回るようになった。日本の平均労働時間の減少の主因は、パートタイム労働者を含む短時間労働者の増加にある。一般労働者(フルタイム、正規雇用)の総実労働時間は30年前から2,000時間超で横ばいであり、ほとんど改善していない。

図1 1人当たり平均年間総実労働時間の国際比較

また、OECDや日本政府のデータによると、日本のフルタイム労働者が週50時間以上働く割合は、G7諸国やEU諸国の同様の労働者より2倍ほど高い。つまり、正規雇用者の労働時間の長さは依然として改善されておらず、日本の「過労死」や「長時間労働」といった問題は、単なる過去の印象ではなく、現在も依然として現実を反映しているのである。

この労働時間の変化を理解する上で重要なのが、現代日本の雇用構造の大きな変化である。NIRA政策共創の場No.5および、日本政府の労働統計によると、1994年の時点では日本の労働力人口の80%以上がフルタイム・正規雇用だったが、現在では非正規雇用者の割合は37%にまで上昇している。この非正規雇用には顕著な男女間格差があり、非正規雇用者の70%は女性であり、女性労働者の55%以上が非正規雇用として働いている。対照的に、男性労働者の78%は正規雇用である。また、労働政策研究・研修機構のデータブック国際労働比較2025によると、女性の非正規雇用への偏りは、管理職に占める女性の割合がわずか15%未満という状況と相まって、日本の労働市場における深い性別格差を示している。日本のパートタイムおよび非正規雇用の高い割合、およびそれらにおける女性の過剰代表性は、他の先進諸国を上回り、一方でそれらの国々では管理職に占める女性の割合が30〜40%を超えている。この雇用形態の格差は賃金にも反映されており、NIRA政策共創の場No.5によると非正規雇用者の賃金は正規雇用者の65%、女性の賃金は男性の73%に留まっている。2018年の「働き方改革関連法」では「同一労働同一賃金」原則が掲げられたが、雇用形態や性別による格差の解消は依然として課題である。

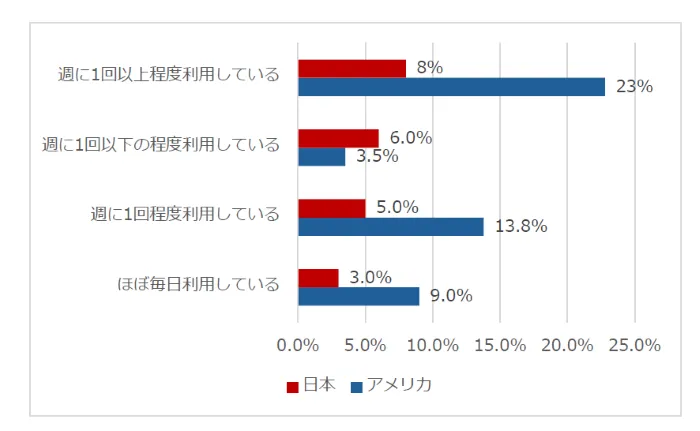

雇用形態の変化と並行して、近年の労働環境にもう1つの重要な変化が見られる。それは情報通信技術(ICT)を活用した新しい働き方の浸透である。NIRAが実施した、「第2回デジタル経済・社会に関する就業者実態調査(速報)」によると、日本のテレワークの普及率は、コロナ禍を経て東京圏で21%、全国平均で13%まで上昇し、テレワーク利用者の7割が週2日以上活用している。しかし、全国的な普及率がまだ限定的であるため、アメリカのスタンフォード大学が実施した調査によると、日本人労働者の週あたり平均テレワーク日数は0.7日程度にとどまり、他の先進諸国の平均1.2〜2.0日と比較すると依然として大きな差がある。最先端技術である生成AIの業務活用においても同様の傾向を示しており、NIRAの調査によると週1回以上使用する日本の労働者はわずか8%である一方、米国連邦準備銀行が支援する調査では米国では23%とほぼ3倍の普及率となっている。

図2 仕事での生成AIの利用頻度

Real Time Population Survey (2025) 「The Rapid Adoption of Generative AI」

これらのような新しい働き方や技術のさらなる普及は、労働生産性の向上と多様な働き方の実現に向けて必要不可欠だと考えられる。他の先進国の動向を参考にしながら、日本においても導入を加速させることが今後の課題であろう。

日本の「働き方改革」は確かに進展しているものの、上記で見てきたように、労働時間、雇用形態、新たな働き方の導入といった側面では、他の先進諸国と比較するとなお課題が残されている。しかし、過去10年を振り返れば、明るい兆しも見られる。NIRA政策共創の場No.5によると、年次有給休暇の取得率は2011年の50%未満から2023年には65%超へと着実に向上しており、長時間労働に対する否定的認識も企業と労働者の間で広がりつつある。また、テレワークの普及率もコロナ禍を機に大幅に上昇し、生成AIなどの最先端デジタル技術の導入も徐々に進んでいる。こうした着実な変化を無駄にせず、単なる「働かせ方改革」に終わらせないためには、他国の成功事例を参考にしながら、社会が一丸となって、「働き方改革」という名にふさわしい柔軟で豊かな経済社会の実現に向けて取り組むことが求められる。

参考文献

執筆者

Jonathan Webb(ウェブ ジョナサン)

NIRA総合研究開発機構研究コーディネーター・研究員