文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2025.09.22

コロナ禍を経て、児童生徒の不登校が急増している。また、国の経年調査における最新の調査結果で、学力平均スコアの低下が分かった。学力調査では、特に低SES層といわれる家庭環境に恵まれない子どものスコアの低下幅が大きく、懸念される。加えて、教員の精神疾患による休職も急増している。義務教育の現場が抱えてきたさまざまな問題が急速に深刻化している可能性がある。これらの兆候を看過せず、義務教育の刷新に向けて正面から向き合うべき時であろう。対策に後れを取ってはならない。

不登校の急増

夏休みが終わり、新学期の季節となった。この時期は大きくストレスがかかる子どもがいるとされるが、特にコロナ禍を経て、子どもたちの教育をとりまく環境がより厳しいものになりつつあるのではないか――、そう思わせるデータが見られる。

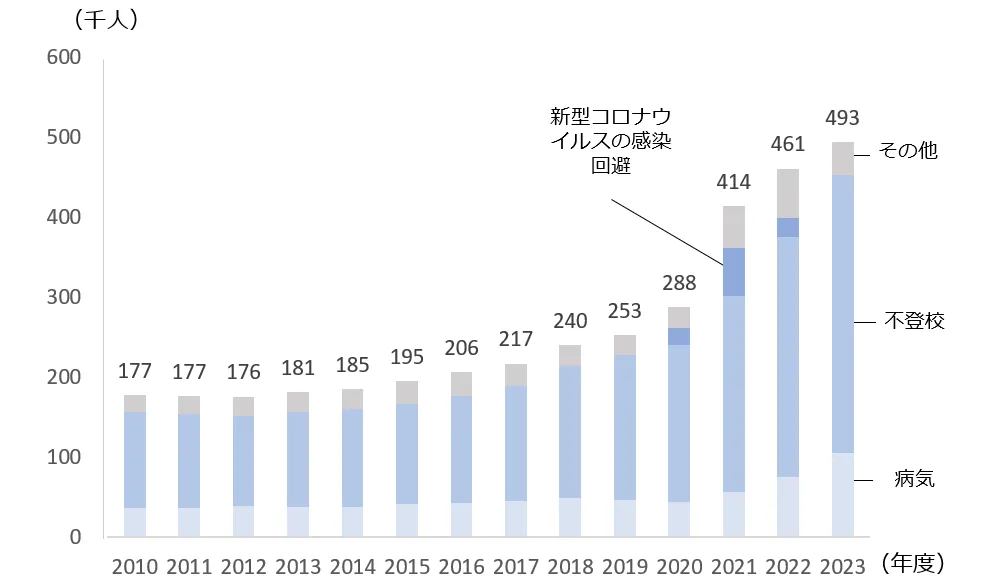

例えば、不登校である。新型コロナウイルスの感染が本格化した2020年度から2021年度にかけて、長期欠席者(小・中学校)が大きく増えた。第5類に落ち着いて社会生活がある程度正常化し、感染回避理由による欠席がなくなった2023年度になっても、長期欠席者は減るどころか増えている(図1)。その数は、2019年度の25万人余りから2023年度には49万人余りと、ほぼ倍増しているから驚きだ。これは、全在籍者数の5.3%ほどにあたり、40人クラスで2人は長期欠席している計算になる。

図1 長期欠席者数の推移(小・中学校)

急がれる低SES層の子どもへの支援

一方、子どもの学力や学習状況をみる国の経年調査によると、今年7月末に公表された最新の2024年調査結果では、複数の科目で、前回(2021年)や前々回(2016年)調査より子どもたちの学力平均スコアが低下したことが分かった。

特に懸念されるのが、SES(児童生徒の家庭の社会経済的背景)が低いとされる層の子どもで、元々スコアが低い上に、前回調査からのスコア低下幅が中高SES層より大きい(図2)。今の低SES層の児童生徒は、「低SES層というハンディキャップ」に加えて、「コロナ禍というこの世代全体にかかわるハンディキャップ」を、二重に被ってしまっている可能性がある。

武蔵大学社会学部教授の垂見裕子氏は、NIRAの「日本と世界の課題」に寄せて、「すべての生徒・学校を平等に扱うべきだという平等観が、低SES層の子どもに的を絞った支援をすることを妨げている」と指摘し、「低SESの子どもに地位向上のチャンスがない社会は、社会の2極化、分断を産む」と憂慮する(「日本と世界の課題2025」)。今回調査の学力スコアの落ち込みについて、文部科学省は、次回(2027年度)以降の結果もあわせ中長期の継続的な分析が必要としているが、特に低SES層の子どもには、今こそ踏み込んだ支援を実施する必要があるのではないか。

図2 SES別の各教科平均スコアの変化(2021年→2024年)

(注1)本調査では、児童生徒質問調査での「家にある本の冊数」をSESの代替指標としている

(注2)「2021→2024」は、差を算出後に小数点第2位を四捨五入

義務教育の刷新に向けて正面から向き合うべき時だ

児童生徒だけではない。近年、教員の精神疾患による休職が増えている。この10年、ずっと5,000人前後で推移してきたのが、2021度に5,897人、2022年度に6,539人、最新の2023年度は過去最多を更新して7,119人と急増している(注3)。休職の要因でもっとも多いのが「児童・生徒に対する指導そのものに関すること」(26.5%、2023年度)であるのも深刻だ。

コロナ禍を経て、子どもにも教員にも黄信号が点滅している。義務教育の現場が抱えてきたさまざまな問題が、急速に深刻化している可能性がある。東京大学先端科学技術研究センターシニアリサーチフェローの中邑賢龍氏は、「近代の学校教育は、社会が期待する能力や人間像を目指して、効率的に学ぶ制度を作り上げてきた。その中で、学校教育になじめない子どもは生きづらさを強いられている」と指摘する(わたしの構想No.67「日本の教育格差と「平等神話」」)。ここ数年の不登校の急増や学力スコアの低下は、そうした状況がコロナ禍で加速し、特に、学校になじめない子どもや家庭環境に恵まれない子どもにその影響がより大きく及んでいることを伺わせる。また、時期を同じくする教員の休職の急増は、その対応に追われる教員の疲弊を想像させる。義務教育のシステム疲労が急速に進んでいるとすれば、看過できない。

20世紀型の効率的に学ぶ義務教育からどう変革すべきなのか、いまだ確たる答えは出ていない。しかし、例えば不登校はもはや「解決すべきもの」ではなく「ありうるもの」という前提で、学校以外の学びの多様性を義務教育の中で包摂していく取り組みを着実に進めていくべきだろう。また、低SES層への踏み込んだ支援は今こそ実施を具体的に検討すべきであろう。同時に、教育の担い手が今以上に疲弊することがあってはならない。

日本は、公的支出における教育費の割合が低い(注4)。初等・中等教育における生徒1人当たりの政府支出は、例えば韓国の6割に満たない。教育は、個人が充実した人生を生きるためだけでなく、より良い社会、より良い日本や世界の未来を築くための基盤だ。その意義を見失うことなく、すべての子どもたちが十分な教育を受けられるために、義務教育をどう刷新していくべきなのか。しっかりした議論が欠かせないのは言うまでもないが、必要な対策に後れを取ってはならない。

参考文献

- 脚注

- 3 公立学校。小中学校のほか、高等学校、特別支援学校他を含む

- 4 OECD加盟国37か国中、4番目に低い水準(2023年)

執筆者

榊麻衣子(さかき まいこ)

NIRA総合研究開発機構研究コーディネーター・研究員