-

2023.12.25デモクラシー

2023.12.25デモクラシー研究員インサイト

Why are Japanese Political Parties so similar?

The nature of electoral systemsAbigale Dixon

本稿は英国出身のインターン生、アビゲイル・ディクソンが、政党間の政策の違いが小さいとされる日本の政党政治の背景を論じたものです。1994年の中選挙区制から小選挙区比例代表並立制への選挙制度の変更は、有権者の選好に適応する政党のインセンティブを強め、政党のイデオロギー位置が中位にシフトする可能性を高めました。イデオロギー的に分極化した有権者にアピールする英国とは状況が異なります。選挙制度が政党政治に及ぼす影響はさらなる検証が必要です。【英語論稿】

FEATURE

政党間の政策差異、選挙制度、日英比較

-

2023.12.15デモクラシー

2023.12.15デモクラシー研究員インサイト

政府への信頼、国会への信頼、一般的信頼と公共サービスへの負担の関係

竹中勇貴

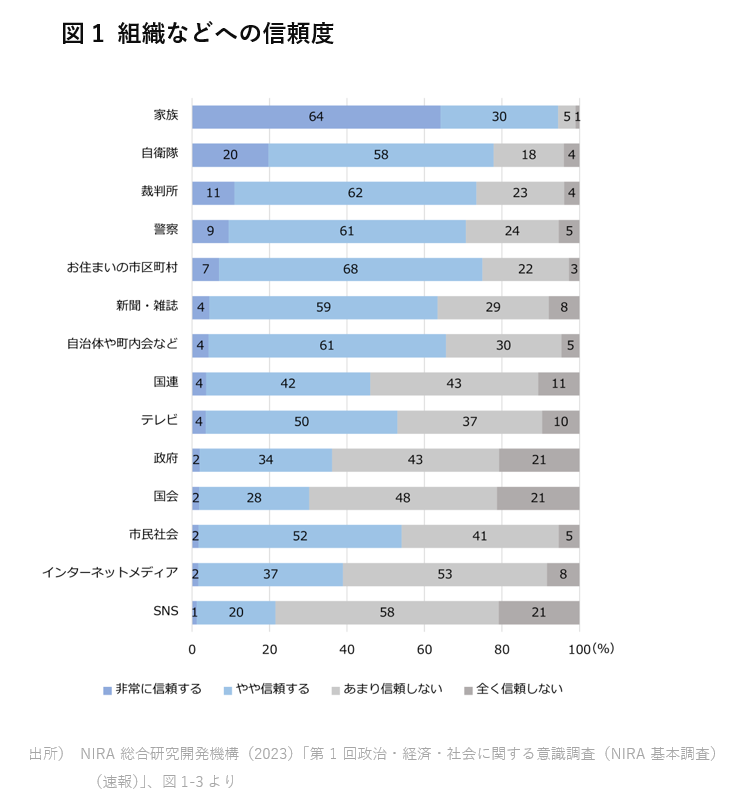

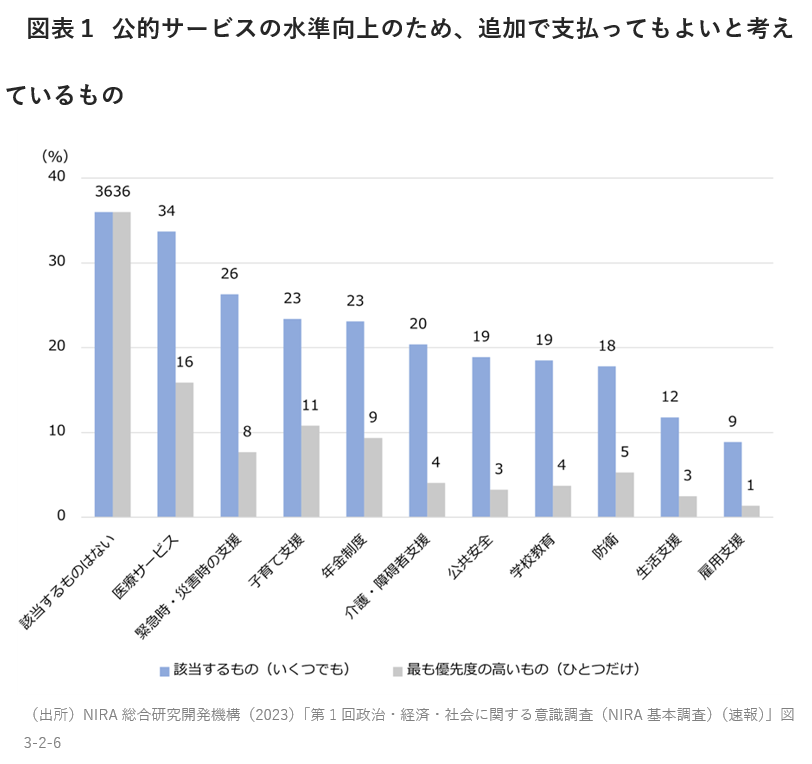

政府への信頼、国会への信頼、一般的信頼の高まりは、人々が公共サービスへの負担を受容することにつながるのでしょうか。本記事では、2023年に実施された「第1回政治・経済・社会に関する意識調査(NIRA基本調査)」のデータを使い、医療や子育て支援といった公共サービスの分野によって、3種類の信頼と負担意思の関係がどのように異なるかを分析した結果を報告します。

FEATURE

政府・国会への信頼、一般的信頼、負担意思

-

2023.10.19デモクラシー

政策提言ハイライト

2023年に地方分権改革を再考する

竹中勇貴

2023年は地方分権改革30周年の年です。ここ30年の地方分権改革について、ある程度は進んでいるという共通認識は論者の間でありながら、評価が分かれているところもあります。同じ現象に対して、集権的であるとする評価と分権的であるとする評価に分かれることさえあります。今後、国と地方の関係を考える際には、このような論者の評価はもちろん人々の意識もより深く考慮していく必要があるでしょう。

FEATURE

地方分権改革、地方創生、世論

-

2023.08.21デモクラシー

政策提言ハイライト

「不在者」の声を想像し、社会の形を描き直す

宇田川淑恵

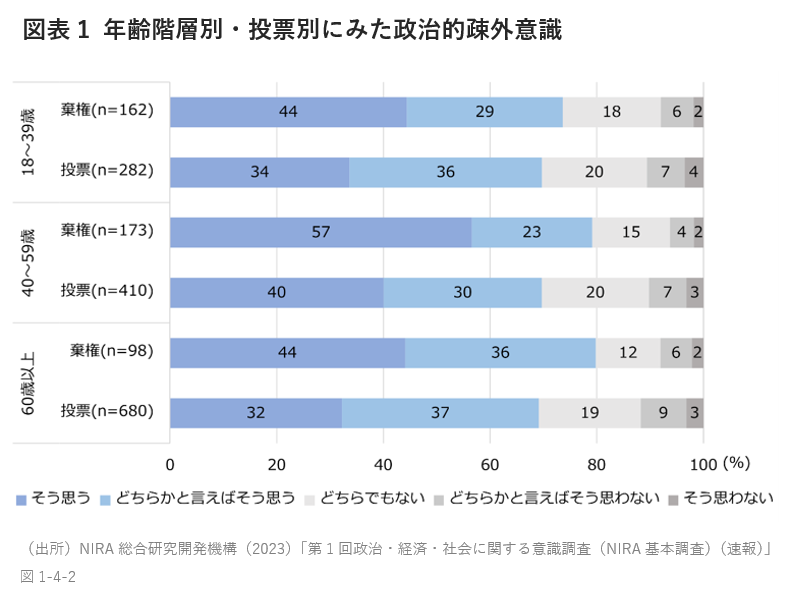

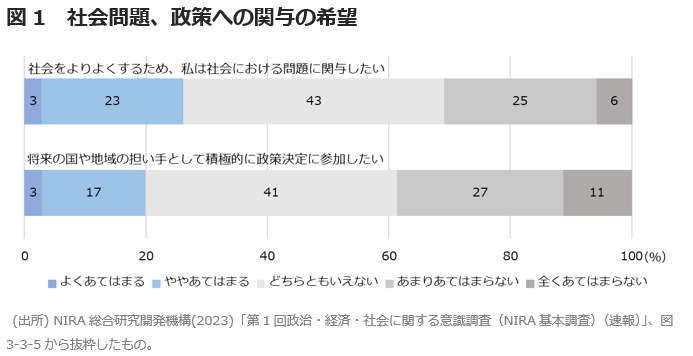

近年、若者の投票率の低さや政治への無関心な態度が問題視されています。そして、投票しないことで、政治や現状への不満がないと解釈されることも多くあります。しかし、彼らは本当に政治に関心がなく、現状に満足しているのでしょうか。投票をしない若者の背景を探り、彼らの意向を把握することは、進行する若年層の政治離れを食い止める大きな鍵となるでしょう。社会の一員である「不在者」の実情を理解し、視座を高め、社会を描き直すことが今必要だと考えます。

FEATURE

不在者の意向、民主主義、若者の政治参加

-

2023.06.30デモクラシー

政策提言ハイライト

社会課題に対する共通認識を育てる

関島梢恵

子育て支援や少子化対策は、当事者意識を持ちにくい政策課題だと言われています。国民の合意を形成するためには、議論を行ううえで前提となる「共通認識」を醸成する必要があります。その方策の1つがデータによる可視化です。とりわけ重要なのは、人びとが解釈できる形でデータを提示する工夫です。自分と異なる立場や世代の他者への共感を呼び、課題解決への議論に巻き込めるか―このような視点が政策形成で果たす役割は大きいと考えます。

FEATURE

共通認識、データによる可視化、少子化対策

-

2023.05.31デモクラシー

2023.05.31デモクラシー政策提言ハイライト

ダウンサイジングの時代を熟議で歩む

井上敦

急速な人口減少により、日本は今、ダウンサイジングの中にあります。人々が納得感を得られる合意形成を進めるには、「熟議民主主義」、すなわち話し合い中心の民主主義を根付かせる必要があります。そのためには、人々が気軽に熟議に参加できる環境をつくるとともに、人々が政策執行の責任の一端を担えるようにすることで、当事者意識を高めていくことが重要です。

FEATURE

熟議、当事者意識、納得感ある合意形成

-

2023.04.27デモクラシー

2023.04.27デモクラシー政策提言ハイライト

敵味方の構造の外から自己批判を繰り返す

北島あゆみ

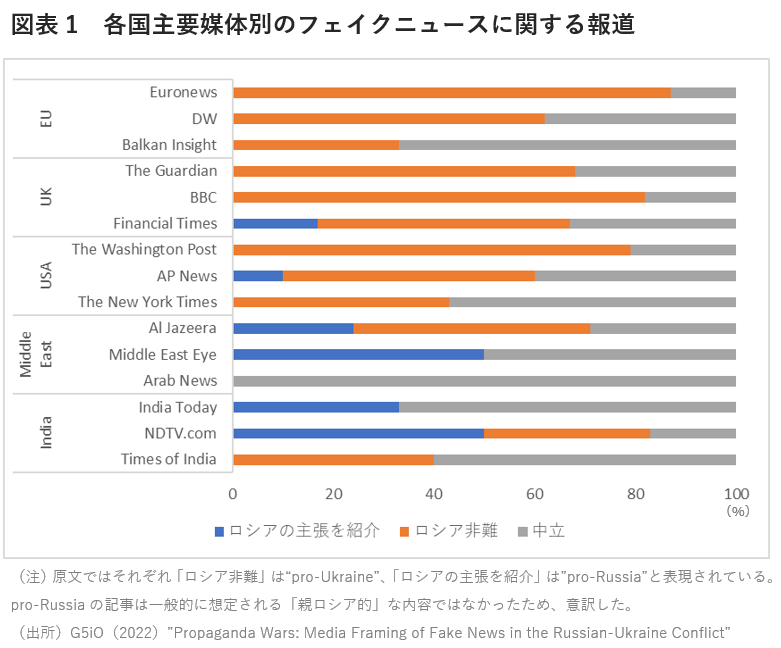

ロシアのウクライナ侵攻から1年以上が経つ今、この紛争への関心を風化させずに、今後の動向を注視するべきです。そのためには積極的な情報収集が欠かせません。しかし、戦争下では、敵か味方かという二項対立が生じ、そうした構造の中では、フェイクニュースの拡散だけでなく、それを取り上げるメディアの情報も偏りやすい状況です。偏った情報に流されないようにするために、幅広く情報を収集しながら、常に自分の考えや解釈の自己批判を行なうことが重要です。

FEATURE

ロシアのウクライナ侵攻、敵対構造、自己検証

-

2023.02.28デモクラシー

政策提言ハイライト

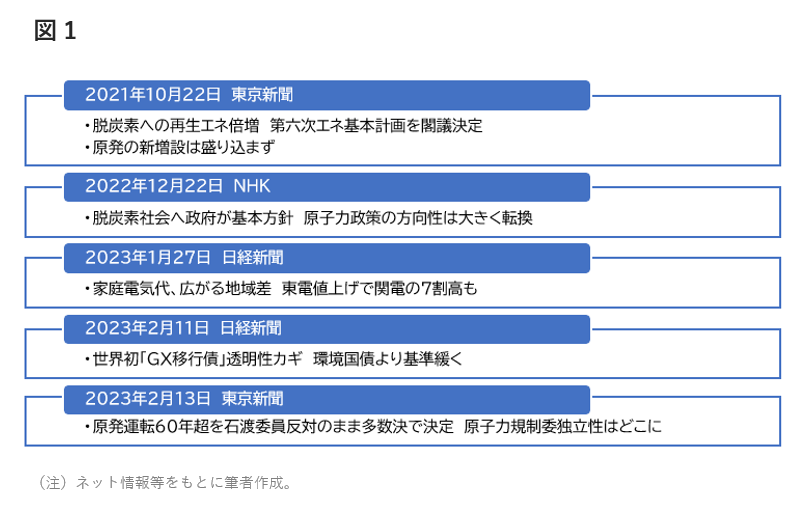

政策への国民の理解を得るための情報発信

神田玲子

国民の側には、自分達の声が政策に反映されないという不満がある一方、政府の側にも、自分たちの政策がなぜ、人々に理解されないのかというもどかしさがあります。両者の間に横たわる意識の齟齬を解消するためには、政策の透明性を高める、つまり政策の全体像を国民にわかりやすく伝えることが重要です。それを担うのは、政府、メディアであり、NIRA総研のような中間組織であります。

FEATURE

政策への理解、政策の透明性、中間組織

-

2022.04.27デモクラシー

政策提言ハイライト

社会調査データアーカイブ化推進・利用のオープン化の重要性

大森翔子

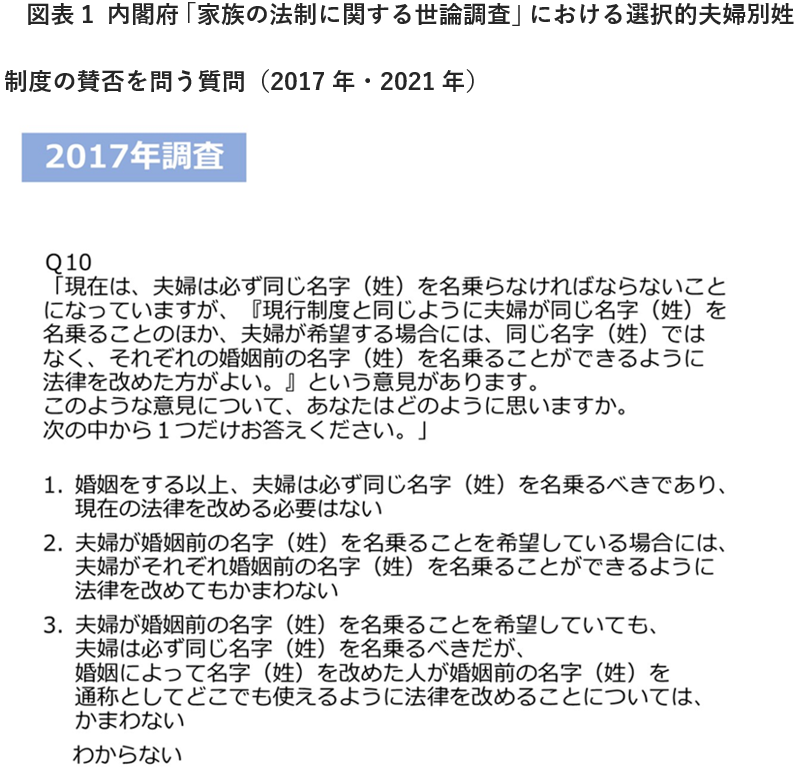

社会調査は、人々の意識を数字として可視化するのみならず、政策決定にも大きな影響を与えます。しかし、社会調査では、設問の継続性(複数回にわたり、同じ設問をし続けること)が失われるケースが最近問題となっています。この問題には、社会調査データのアーカイブ化とデータ利用のオープン化を進め、人々がさまざまなデータに当たることができるようにすることが望まれます。

FEATURE

社会調査、質問の継続性・データアーカイブ化

-

2021.07.28デモクラシー

2021.07.28デモクラシー政策提言ハイライト

ICT時代におけるメディア・リテラシー教育の

「世代間格差」を無くせ大森翔子

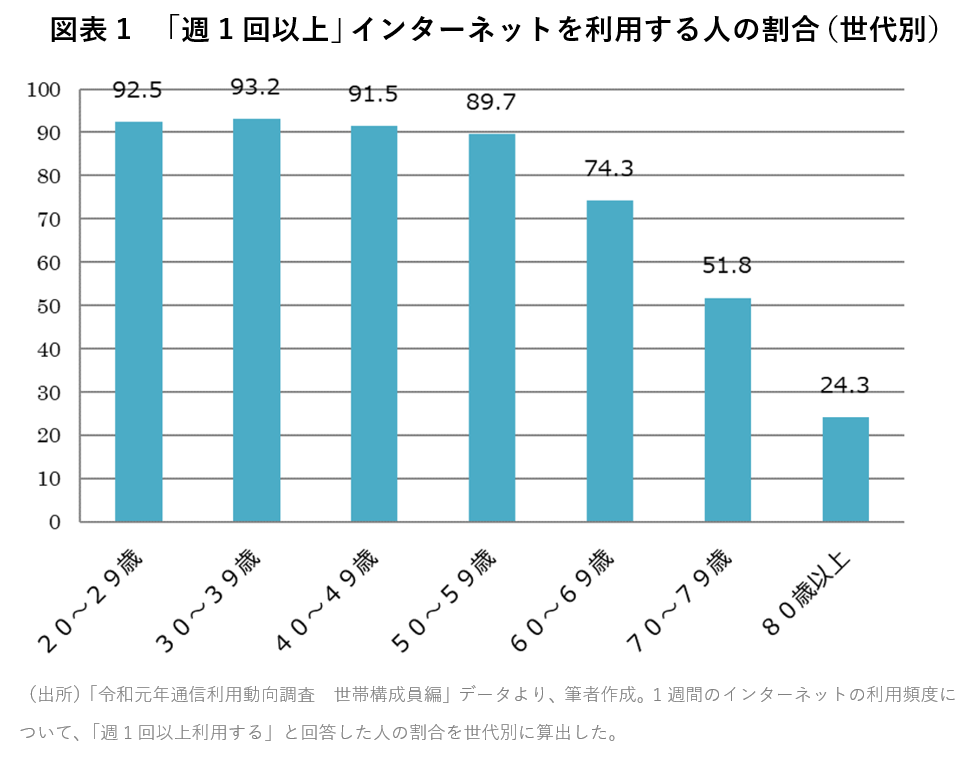

日本における個人のインターネット利用率は9割目前を迎えています。インターネットを通じた情報取得は常に「ソース・内容の確かさ」が問題となり、人々が「メディア・リテラシー」を持つことが求められています。しかし、現状、日本における「メディア・リテラシー教育」政策は、青少年を対象としたものが多く、インターネットの利用率が高まる高齢者まで行き届くプログラムを十分に展開できていません。海外の事例を参考に、「メディア・リテラシー」の世代間格差を無くすプログラムが、いま求められています。

FEATURE

ICT時代、メディア・リテラシー・世代間格差

NIRAナビ|「研究を読み解く」一覧ページです。

RESEARCH OVERVIEW

![]() 研究を読み解く

研究を読み解く

研究員・研究コーディネーターが、NIRA総研の研究を読み解くためのポイントや、今日の議論に参考となるような政策提言を発信します。