-

2025.06.16日本経済と持続可能な成長

2025.06.16日本経済と持続可能な成長

生成AIを使った生産性向上には包摂と意識改革を

労働力不足が深刻さを増す中、生成AIは生産性向上の切り札として期待が高まっています。生成AIは業務の代替・補完を通じて労働者の負担を軽減するものの、格差の助長や、女性の雇用不安定化といった懸念も。生成AIの恩恵を広く行き渡らせるには、リスキリング支援やデジタルインフラ整備など包摂的な政策を行うのと同時に、AIと協業する働き方に対する意識改革も求められています。【著:鈴木日菜子】

-

2025.06.05日本経済と持続可能な成長

2025.06.05日本経済と持続可能な成長

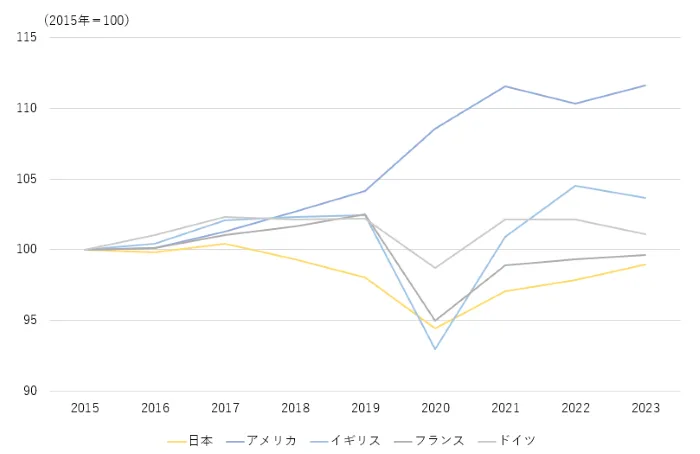

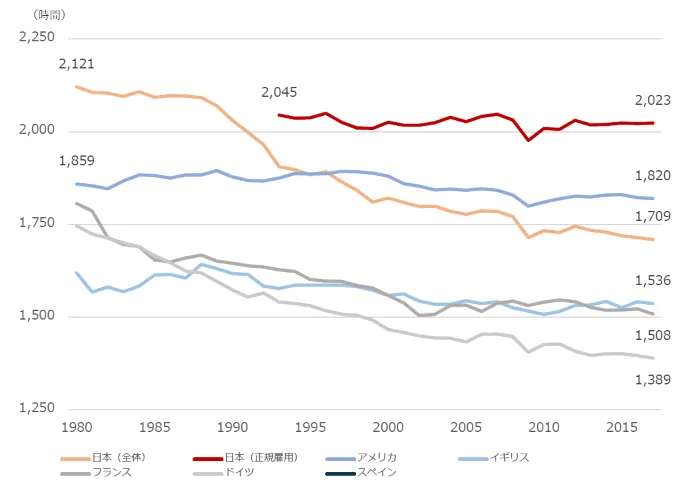

日本の「働き方改革」とテクノロジー活用:他国比較を通じた課題の解明

日本の「働き方改革」を労働時間、雇用構造、テクノロジー活用の3つの側面から他の先進諸国と比較分析します。労働時間の分析では、平均労働時間は減少しましたが、これは短時間労働者の増加によるもので、正規雇用者の労働時間は依然長いです。雇用構造では、非正規雇用が増加し、女性労働者の半数以上が非正規雇用です。さらに、テレワークや生成AIの普及率は他国を下回ります。真の改革実現には社会全体での取り組みが必要です。【著:Jonathan Webb】

-

中核層の時代に向けて

NIRA総研

日本社会が大きな課題に直面する中、新たな社会の担い手として、「中核層」という概念を広く社会に発信したいと考えています。中核層とはいったいどういった人々で、どのような役割が期待されているのでしょうか。NIRA総研の谷口将紀理事、宇野重規理事、牛尾治朗会長が、アニメーションを用いながらわかりやすく解説します。

5:03

-

2025.04.25地域経済と市民社会

2025.04.25地域経済と市民社会

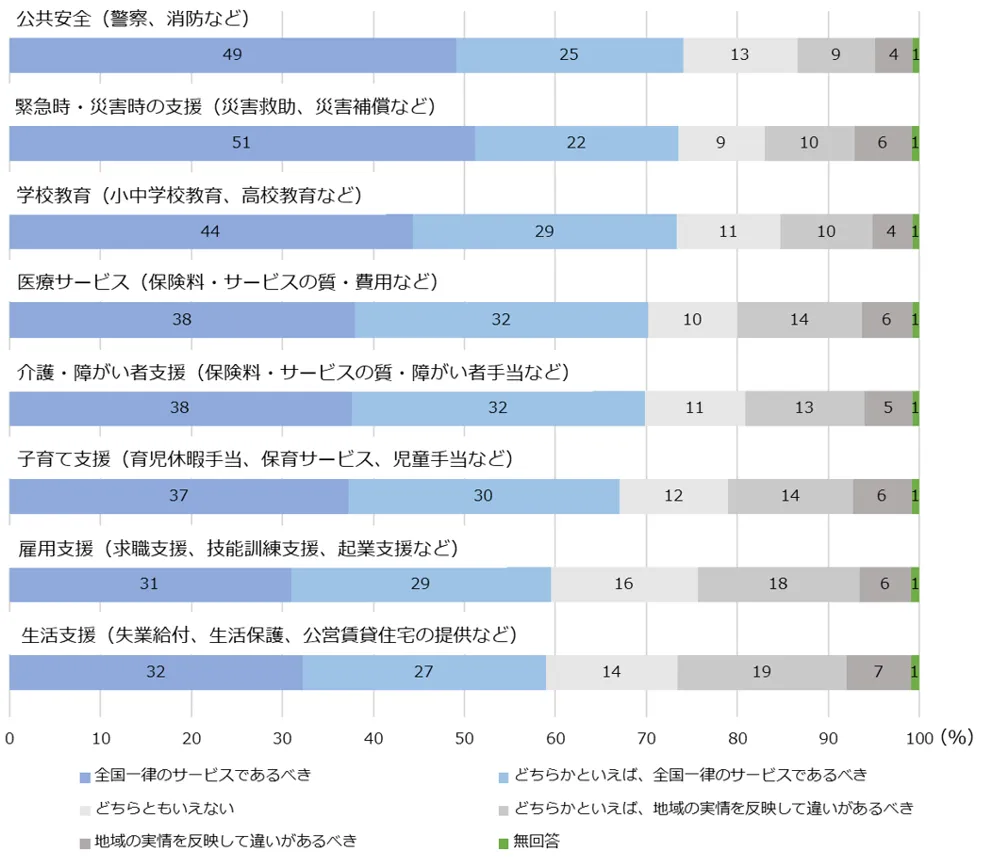

宇野・赤井・砂原・沼尾(2025)「人口減少時代、国と地方の財政の新たな役割分担とは:財政的責任をあらためて明確化する」を読む

国と自治体の財政責任を明確化するための考え方として「限界的財政責任」というものがあります。限界的財政責任の理念の実行に移すに際しては、(1)国と地方の責任分担の振り分けがどの程度可能か、(2)受益と負担が複数の自治体にわたる公共サービスについてどう考えるか、(3)人々は限界的財政責任の実現を望んでいるか、(4)財政をめぐる意思決定ができる政治的条件が自治体の側に備わっているか、といった論点を提起できます。【著:竹中勇貴】

-

2025.03.31デモクラシー

2025.03.31デモクラシー

Transforming Deliberative Democracy

:The Impact of Mini Publics本稿は米国出身のインターン生、ジュディス・ベガ・シウラナが、「ミニ・パブリックス(mini publics)」を通じた熟議民主主義の導入とその効果を論じたものです。従来の民主制度において欠如していた市民の熟議参加を補う手法として、ランダムに選ばれた市民による討議型の集会が、ドイツ、フランス、英国で実施されてきました。これらは政策提言を通じて政府との信頼構築や社会的分断の是正を目指す試みです。一方、実際の政策影響は限定的で、デジタル技術の活用もプライバシーや偏見の問題を抱えます。今後の課題は制度化と多様な市民の包摂です。【英語論稿】【著:Judith Vega Siurana】

-

民主主義の原則は不在者の意向を大事にすること

牛尾治朗 NIRA総研会長/ウシオ電機会長

民主主義の原則は、不在者や少数派の意向を尊重したうえで、最終的に多数決で決めることです。多様な意見や声なき声に配慮して、意見をまとめていくことが、中核層に求められています。

4:32

-

2025.03.19デモクラシー

2025.03.19デモクラシー

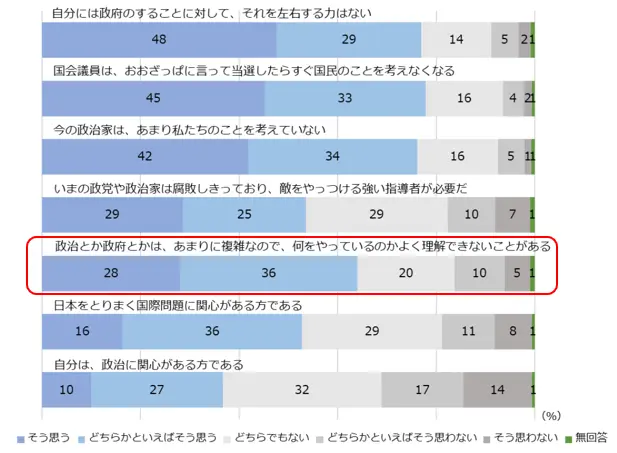

複雑な議論に醍醐味を

複雑で難解な政策や課題を、いかに分かりやすく伝えることができるのでしょうか。2025年2月にNIRA総合研究開発機構が開催したフォーラムでは、そうした問いに対する議論が行われました。コミュニケーションにおける発信者と受け手との信頼関係や情報に対する姿勢などが議論の軸になりましたが、一方で「分かりやすい」ことの危険性も指摘されています。複雑な事柄にどう向き合えばよいのか、その問いについて思考することの醍醐味に触れて考えます。【著:宇田川淑恵】

-

2025.02.27地域経済と市民社会

2025.02.27地域経済と市民社会

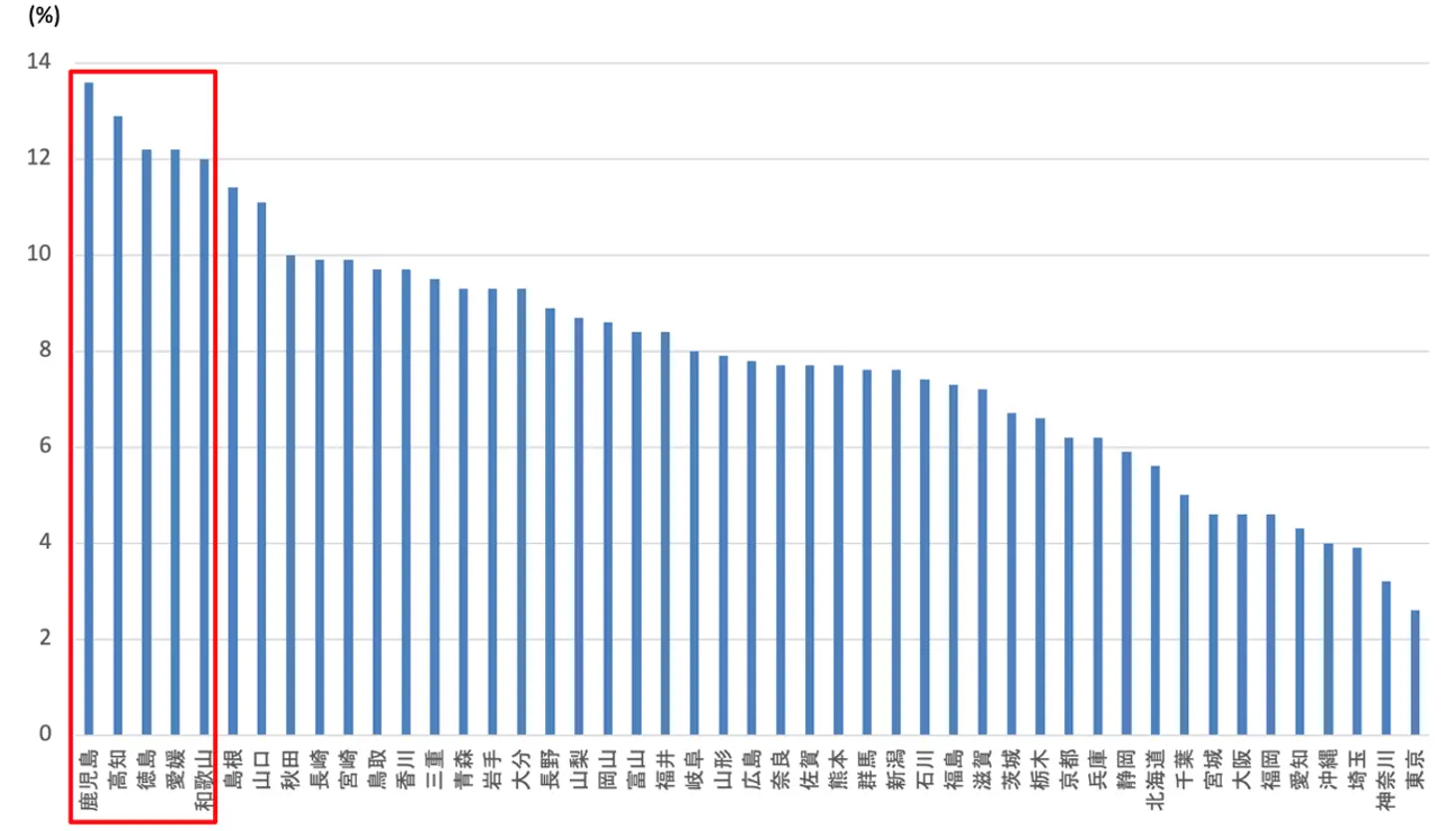

増加する空き家をどう活かすか―コロニーヘーヴに学ぶ

空き家の増加が課題となる中、特に地方では放置が地域衰退を招く恐れがあり、空き家を活用して地域の活性化につなげることが求められます。デンマークの「コロニーヘーヴ」は、都市住民が自然と触れ合うコミュニティガーデンであり、これを参考に空き家を活用した持続可能な地域拠点を整備すれば、都市住民が定期的に訪れ、地方との継続的な関わりが生まれる可能性があります。空き家を「負の資産」ではなく「地域の価値を高める資源」として捉える視点が重要です。【著:羽木千晴】

-

変化に対応できる柔軟な仕組みづくりが必要

柳川範之 NIRA総研理事/東京大学大学院経済学研究科教授

世の中の変化のスピードは速くなっていますが、一方で将来の不確実性が高まっています。これからの日本社会が国際的に大きなプレゼンスを示していくためには、変化に迅速で柔軟に対応できるように、社会や経済の仕組みを作り変えていかなくてはいけません。

7:20

-

2025.01.31日本経済と持続可能な成長

2025.01.31日本経済と持続可能な成長

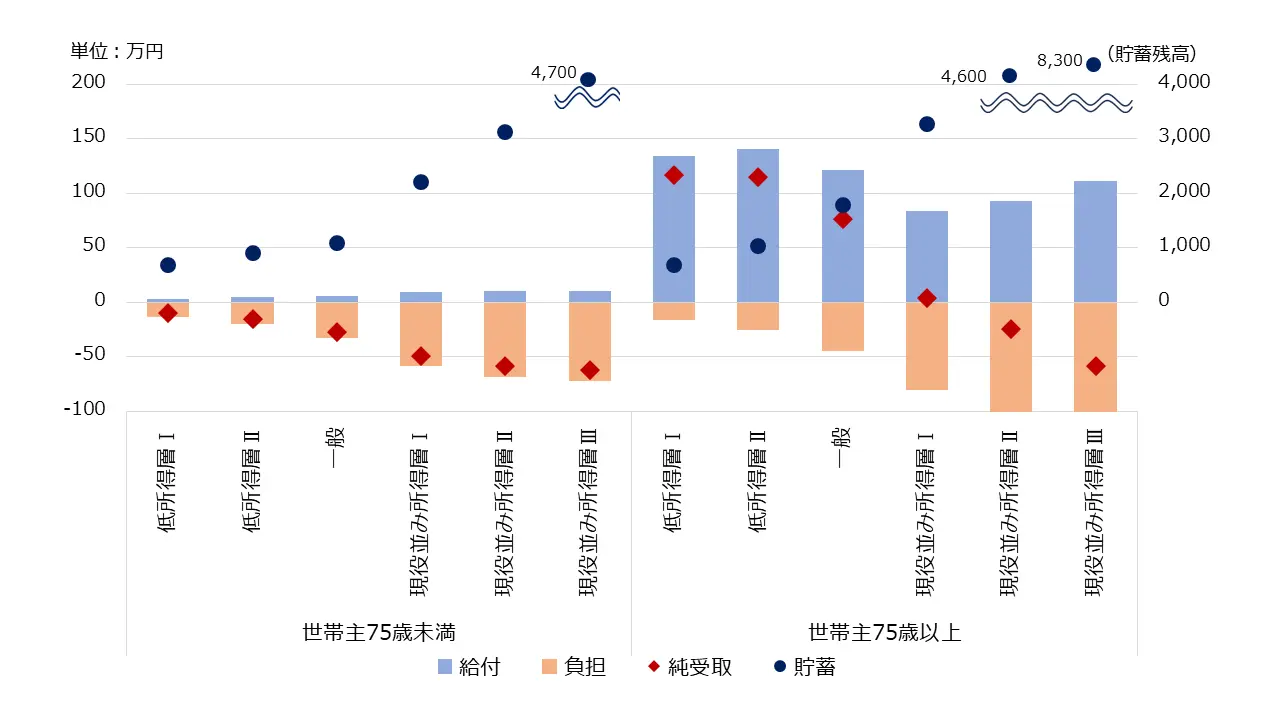

納得感のある負担のために―後期高齢者医療制度の試算から

高齢化が進む中、社会保障制度は公正で持続可能な設計が求められていますが、現行制度には負担構造の不透明さがあります。後期高齢者医療制度に焦点を当て、世帯単位での負担・給付を可視化した試算によると、現役世代から高齢世代への所得移転や医療費負担の不均衡が確認されています。また、応能負担、応益負担、受診行動の観点からも制度上の課題が浮かび上がります。資産と所得の両面に配慮した制度改革を通じて、国民が納得できる持続可能な社会保障制度を構築していく必要があります。【著:関島梢恵】

-

2024.12.25日本経済と持続可能な成長

2024.12.25日本経済と持続可能な成長

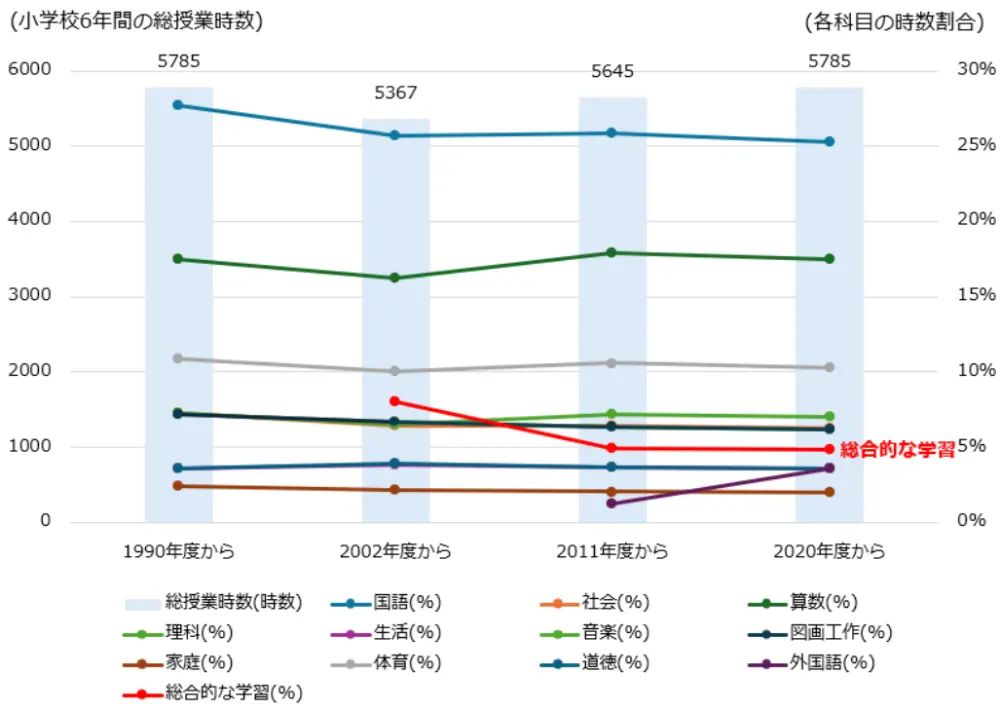

子どもたちの学びを長期的に記録し、効果的な教育投資につなげる

情報処理技術が進歩するなか、子どもの創造性を育む教育投資の重要性が増しています。創造性の育成を1つの目的として導入された「総合的な学習の時間」は、導入当初より授業時数が減少しましたが、限られた時間の中でも、教科学習に創造性を育む要素を組み込むカリキュラムマネジメントや、教員の質の向上により、創造性を育むことは可能です。喫緊の課題は、効果的な教育投資戦略を策定・実行するために必要な、子どもたちの学びを長期的に記録する教育データベースを整備することです。【著:井上敦】

-

みんなで「公共」を築いていくという意識が大切

谷口将紀 NIRA総研理事/東京大学大学院法学政治学研究科教授

中核層はすでに社会のいろいろなところにいて、地域のために活動をしています。そうした人々をどんどん増やしていくためには、人々が「公共」という事柄にもっと参画し、自分たちが社会の担い手だと実感していくことが大切です。

8:14

NIRA総研の研究成果を、動画や音声を用いてわかりやすく

伝え、さらに理解を深めるためのポイントを発信します