文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2025.01.31

高齢化が進む中、社会保障制度は公正で持続可能な設計が求められているが、現行制度には負担構造の不透明さが存在する。後期高齢者医療制度に焦点を当て、世帯単位での負担・給付を可視化した試算によると、現役世代から高齢世代への所得移転や医療費負担の不均衡が確認されている。また、応能負担、応益負担、受診行動の観点からも制度上の課題が浮かび上がる。資産と所得の両面に配慮した制度改革を通じて、国民が納得できる持続可能な社会保障制度を構築していく必要がある。

複雑な制度と増していく負担感

物価上昇や実質賃金のマイナス基調が続き、家計に負担感が広がっている。一方で、高齢化が進むわが国は、医療費の増大や年金財政の持続性など社会保障制度の課題を抱え、財源確保の議論を先延ばしできない状況にある。解決策として、将来世代を含む誰かに「負担増」を求める提案がなされるが、国民の反発は大きい。

負担への単なる嫌悪感だけでなく、社会保障制度のわかりにくさが、不満を増大させている面もあるのではないか。例えば75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢世代の費用負担や財政運営の責任を明確化し、公平で分かりやすい制度にするために創設された。その財源は、加入者の保険料が1割、現役世代による後期高齢者支援金が4割、公費が5割と、一見すると明確である。しかし、現役世代からすれば、支援金を通じた保険料負担と、公費を通じた税負担を合わせて、どの程度の所得移転で高齢世代を支えており、またそれが自身の負担能力に見合ったものなのか、把握することが難しい。

世代間移転を可視化する

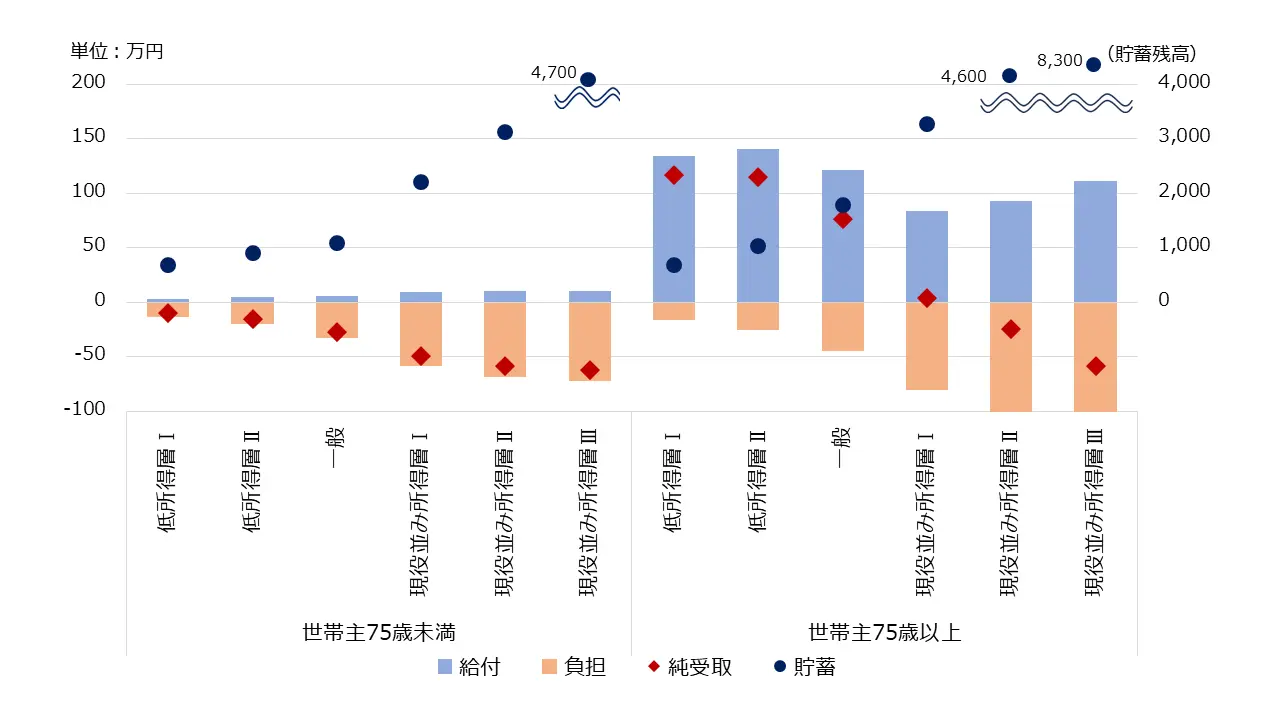

翁(2024)は、この点を可視化する試みを行っている。2019年度の後期高齢者医療制度の医療給付費は約15.6兆円にのぼった。所得に応じた加入者自身の窓口負担も含めて、高齢世代の医療費の総額を、世帯単位の負担と給付に分解した試算結果が図1である(注1)。図の左が現役世代、右が高齢世代で、世帯所得に応じた後期高齢者医療制度の区分ごとに、負担と給付、純受取、そして平均貯蓄残高(右軸)を示している。

現役世代では、すべての所得階層で負担が給付を上回り、支払い超過(純受取がマイナス)となっている。一方、高齢世代では、低所得層から「現役並み所得Ⅰ」の世帯までは受取超過となっている。「現役並み所得Ⅰ」とは、単身世帯の場合、年収約370~770万円が該当する。

図1 世帯主年齢・区分別の純受取(万円):後期高齢者医療制度を通じた再分配の試算

(出所)翁百合(2024)「高齢者世帯の所得・資産の実態と今後の政策課題―世代内・世代間格差を踏まえて―」NIRAオピニオンペーパーNo.77の表12-1、2をもとに筆者作成。

さまざまな角度から検証を

試算をもとに、翁(2024)は、応能負担、応益負担、そして受診行動の観点から、議論すべき3つの論点を提示している。

まず、応能負担の観点からは、現役世代の大半よりも多くの貯蓄を保有する中高所得層の高齢世代に、現役世代から所得移転が行われている点だ。図を見ると、高齢世代の「現役並み所得層」Ⅰ~Ⅲの貯蓄は3,000万円を超える。高齢世代の53%に該当する「一般」でも約1,800万円と、世帯主45歳未満の同水準の所得階層と比べると3倍以上である(注2)。子育て世代で、持ち家率も低いなど、資産形成の余裕がない若・中年層に対してどの程度の負担を求めるのが適切か、所得と資産の両面に着目して検討する余地がある。

次に、応益負担の観点からは、医療機関の窓口負担が現役世代は3割負担である一方、高齢者層の「一般」は1~2割負担となっており、高齢世代は現役世代と比べて低い負担割合となっている点だ。2022年の改正で、「一般」区分のうちおよそ5分の2は、窓口負担が1割から2割に引き上げられたが、それでも現役世代と比べると低い負担割合だ。高齢になるにつれて健康上の問題が増え、医療費が嵩む点には配慮すべきであるが、受取超過である現状について検討は必要だろう。

最後は、窓口負担に関連して、それが受診行動へ与える影響についてである。図からわかるように、窓口負担が3割の「現役並み所得層」と比べて、1~2割負担の低中所得層の給付額は高い水準にある。貧困層は健康状態が悪いという見方もあるが、低い窓口負担が頻繁な受診につながっていないか、医療費適正化の観点から検証すべきだ。

こうした点から検証を進めて、負担に対して納得感のある制度設計に変えていくことが求められる。

参考文献

- 脚注

- 1 分析の詳細は同オピニオンペーパーのAppendixを参照のこと。

- 2 世帯主45歳未満の貯蓄残高については同オピニオンペーパー表12-2を参照のこと。

執筆者

関島梢恵(せきじま こずえ)

NIRA総合研究開発機構主任研究員