文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2025.03.19

複雑で難解な政策や課題を、いかに分かりやすく伝えることができるのか。2025年2月にNIRA総合研究開発機構が開催したフォーラムでは、そうした問いに対する議論が行われた。コミュニケーションにおける発信者と受け手との信頼関係や情報に対する姿勢などが議論の軸となったが、一方で「分かりやすい」ことの危険性も指摘されている。複雑な事柄にどう向き合えばよいのか、その問いについて思考することの醍醐味に触れて考えたい。

政策とメディアにおける課題

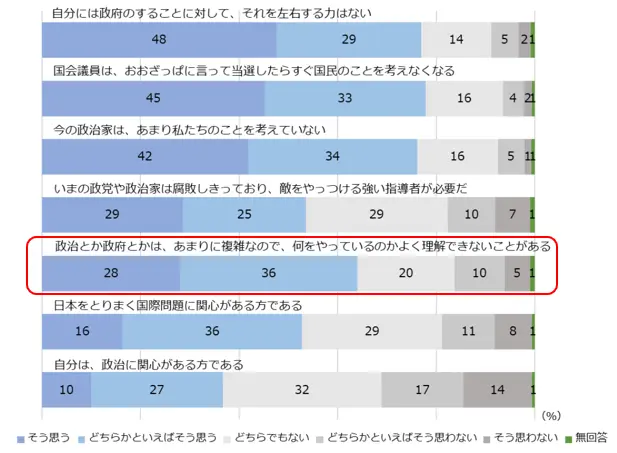

グローバル化が進む現在、政治・政策を考える上で、国内のみならず海外の事情も考慮することは不可欠である。ゆえに、1つの政策を見ても、様々な事情が入り組んだ複雑な背景のなかで成り立っていることがある。昨年のNIRA基本調査では、政治や政府について、「あまりに複雑なので、何をやっているかよく理解できないことがある」に「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた人は64%、「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」と答えた人は15%に留まり、複雑であることが理解への障壁になっていることが分かる(図1)。

また、メディア環境の変化によって、人々の情報伝達も変わり、今まで以上に様々なことが伝わりにくくなったり、あるいは、真偽不明な情報が飛び交うことも起きている。

図1 政治的有効性感覚、ポピュリズム態度、政治関心

簡潔な情報の盲点

NIRAフォーラム2025では、分かりやすくアクセスしやすい情報発信についての重要性が確認された一方で、東京大学教授の柳川範之氏は、丁寧な思考や議論を促すために「政策の複雑さをそのまま伝えること」の必要性も指摘した。また、キャスター・ジャーナリストの長野智子氏は、自身のラジオ番組のリスナーからの意見を紹介し、簡潔な情報のみを求めると思考力が低下し、誤情報に惑わされやすくなると述べた。

分かりやすく聞こえの良い言葉を、疑うことなく信じてしまうケースは、誰にも起こりうるだろう。そのときに、思考が停止している可能性があると、柳川氏と長野氏は警鐘を鳴らす。

複雑な事柄を議論する意義

複雑なものは複雑なままでという意見は、ポストコロニアル研究における議論にも重なる。例えば、「サバルタンは語ることができるのか」の著者のガヤトリ・C・スピヴァク氏による意図的な「悪文」も、その1つといえるだろう(「悪文」の議論については、宮原 2010を参照にされたい)。読解が困難と評されるスピヴァク氏の著書は、しかしながら、人文学を超えた幅広い学問分野で長年読まれている。私自身も大学院の講義で読む機会があり、他の院生たちと読みにくいと話した記憶がある。ただ、スピヴァク氏が提起した「サバルタン(社会的、政治的、地理的に疎外された人たち)は本当に語ることができるのか」という問いについては、その背景や障壁、知の暴力など、様々な観点から論じることにつながった。容易に答えが出る問いではないが、示唆に富み、視野が開けると同時に深く考えさせられた。当時の余韻が今も残っており、議論を思い出させる場面に度々遭遇する。

知識獲得における課題

スピヴァクが例に挙げたサバルタンは、そもそもの問題の複雑性のみならず、著者の戦略的姿勢もあり、読み手にとって理解しづらい内容であるのは仕方がないと受け止められている(檜垣 2023)。また、分かりにくさの要因は、議論の文脈、つまりその背景にある知識がないことだと言われる。

しかし、複雑なものを理解するためには、膨大な時間と労力を費やし、知識を身につけることが必要となる。それは、フォーラムで議論となった政治や政策についても同様だ。ただし、政治思想家のジェイソン・ブレナンは、合理的無知に言及しながら、一般的に投票に必要な政治的知識を獲得することは「時間を費やすに値しない(2022, p.50)」という。

政策発信者と受け手側ができること

複雑な政策や事柄について、多くの時間を費やして理解しても報われない場合、何もしなくても良いのだろうか。「複雑だから」「自分にはどうしようもないから」といっても、政策は日々の生活に影響を与えている。日常生活では、物価高やガソリンなどの燃料費の高騰、子どもの貧困や気候変動にまつわる問題など、政治・経済・社会に関する政策課題が身近にある。現時点での自分や家族のためだけでなく、将来に向けより良い社会をつくるために、政策の複雑さを敬遠せずに、まずは少しでも平易な説明に目を向けながら、多角的な情報に触れることが大切だ。そこで疑問を感じたり、不明に思った点を話し合える場所が必要になるだろう。政策立案者などは、こうした(熟議になりうる)場を設けるだけではなく、議論をする醍醐味を提示することが求められる。

参考文献

執筆者

宇田川淑恵(うだがわ よしえ)

NIRA総合研究開発機構研究コーディネーター・研究員