文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2025.02.27

空き家の増加が課題となる中、特に地方では放置が地域衰退を招く恐れがあり、空き家を活用して地域の活性化につなげることが求められる。デンマークの「コロニーヘーヴ」は、都市住民が自然と触れ合うコミュニティガーデンであり、これを参考に空き家を活用した持続可能な地域拠点を整備すれば、都市住民が定期的に訪れ、地方との継続的な関わりが生まれるのではないか。空き家を「負の資産」ではなく「地域の価値を高める資源」として捉える視点が重要だ。

拡大する空き家問題

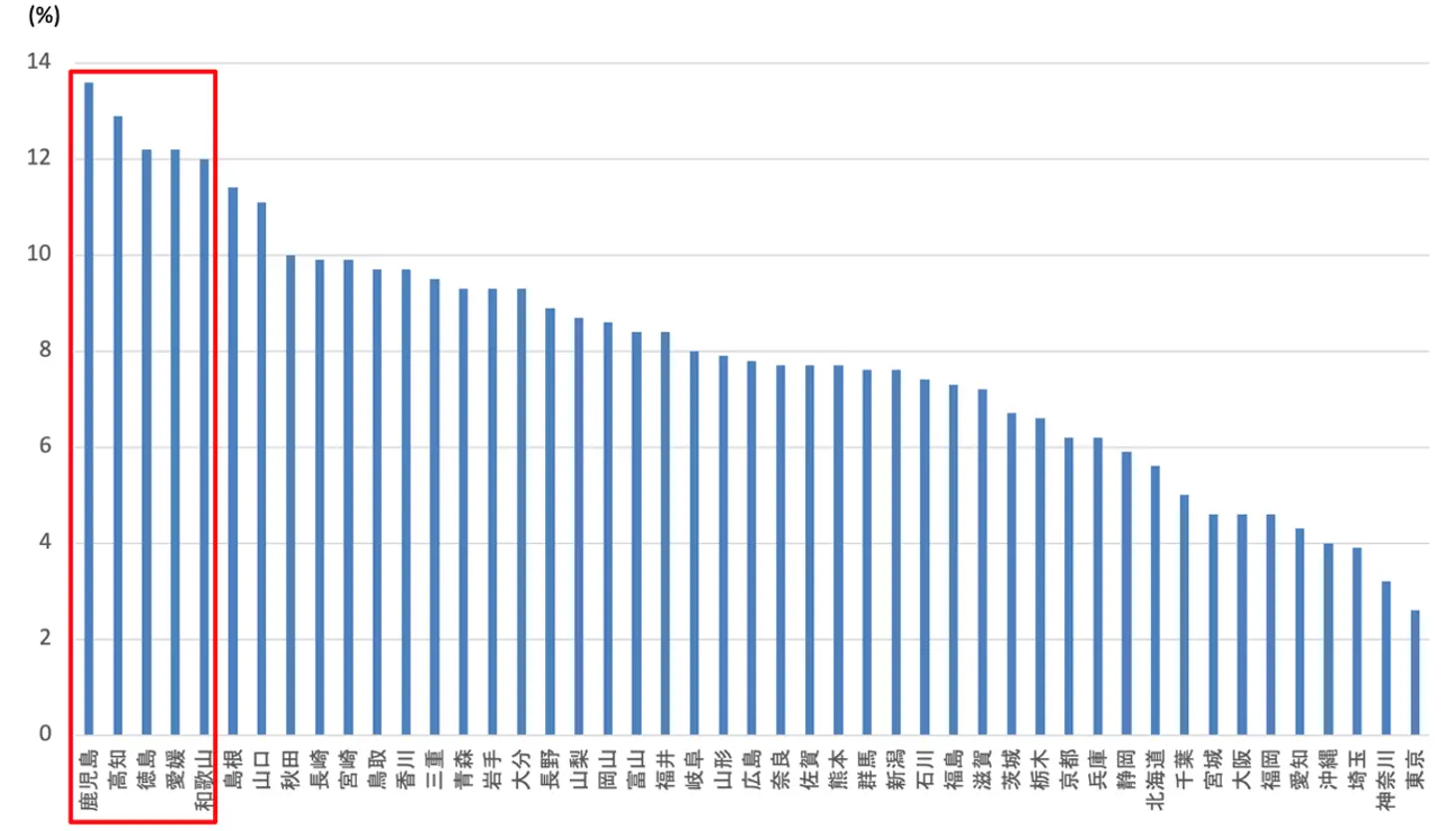

人口減少が進む中、空き家の増加が深刻な課題となっている。総務省の調査によると、全国の空き家率は1993年以降上昇し続けており、2023年には「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」の割合が総住宅数の5.9%に達した。特に鹿児島県、高知県、徳島県、愛媛県、和歌山県では、これらの空き家の割合が12%を超えており、いずれも人口減少が顕著な地域である(図1)。

図1 空家率―全国、都道府県(2023年)

空き家の放置は、倒壊の危険や放火のリスクを高めるだけでなく、景観の悪化や治安の低下を招き、地域社会に大きな影響を及ぼす。特に人口減少が進む地域では、今後さらに空き家が増え、放置されることで地域の衰退が加速する恐れがある。国や自治体は空き家の適切な管理について啓発を進めているが、高齢化による住み手の不在や相続後の放置など、さまざまな要因が絡み合い、個人の対応だけでは解決に至らない状況となっている。行政や地域が連携し、空き家の有効活用を推進することが必要だ。

『日本と世界の課題2025』において、東京都市大学名誉教授の室田昌子氏は、空き家の活用は、「地域として、現住民のニーズに加えて、将来世代のニーズに対応し、必要な機能の創出や魅力づくり、良好な環境形成につなげることが求められる」と指摘する。つまり、地域と一体となり、地域社会の活性化に寄与する空き家の活用が求められる。

コロニーヘーヴが示す新たな可能性

地域社会の活性化という観点から考えると、地方移住を促進し、空き家を地方転入者の住まいとして活用することが理想的だ。しかし、移住には仕事や生活インフラの課題が伴い、現実にはハードルが高い。そこで、完全な定住を前提とせず、都市から地方へと人を呼び込む仕組みが求められる。

参考になるのが、デンマークの「コロニーヘーヴ(Kolonihave)」である。これは、小さな庭付きの小屋が集まったコミュニティガーデンであり、都市部の住民がその小屋を購入または借り、週末や夏の間に自然と触れながら過ごす場として機能している。1880年代から続くこの習慣は、もともと都市労働者の健康改善と余暇活動の場として生まれたものだ。こうした経緯から、コロニーヘーヴは自転車で行ける都市近郊に多く見られるが、日本では都市近郊に広い土地を確保するのが難しいため、日本で導入する場合は郊外や地方に設けるのが現実的と考えられる。

コロニーヘーヴは、個人所有の別荘とは異なり、利用者が組織する協会が自治体や国などから土地を借り、独自の規則のもとで管理・運営されている。別荘は適切に管理されなければ空き家同然になりやすいのに対し、コロニーヘーヴは、その仕組みにより地域との調和が図られ、持続的な管理が可能となっている。また、民泊のように流動的な利用ではなく、都市住民が「リラックスする場」として定期的に訪れることで、地方との継続的な関わりが築かれる。

空き家を地域資源へと転換する

室田氏は、「空き家をいかにエリアにとってのプラスの価値に変換できるかが重要である」とも述べている。空き家対策は、単にその数を減らすことを目的にすべきではない。課題への対処にとどまらず、新たな価値を創出する資源として活かす視点を持ち、積極的に地域の可能性を広げる取り組みが不可欠だ。

コロニーヘーヴのような自然を楽しむコミュニティの形成、農泊施設やワーケーションの拠点としての活用など、地域の特色を活かした空き家の活用には多様な形が考えられる。地域社会と調和しながら、都市と地方のつながりを深める仕組みを取り入れることで、空き家を「負の資産」から、「地域の価値を高める資源」へと転換できる可能性がある。

参考文献

執筆者

羽木千晴(はぎ ちはる)

NIRA総合研究開発機構在外嘱託研究員